遵化沙石峪的千层石曾作为“国礼”,被数十个国家和地区的领导人收藏,如今更因其纹理清晰、线条流畅、造型奇特、秀丽端庄、神韵静美,受到艺术家的追捧。然而在上个世纪,千层石却是制约沙石峪发展的大难题。

沙石峪当代愚公精神标语。记者 赵亮 摄

开石填涧、担土造田,沙石峪人在青石板上磨砺出了“当代愚公”精神,用半个多世纪的时间,将“土如珍珠水如油,漫山遍野大石头,年年指望救济粮”的穷山沟,打造成“山上松柏盖帽,山间果树缠腰,山底葡萄满园”的世外桃源。

75岁的村民李凤忠在地上写下“沙石峪”三个字,说:“以前,这三个字要从前往后看,就是‘水少石头多,石头山上长谷子’。现在就得从后往前看了,‘谷子堆成山,石少变水田’。”

万里千担一亩田

沙石峪位于遵化市区南部20公里处,早先遍山青石板,缺土乏水,老百姓过着“野菜糟糠填肚皮,数九寒天没棉衣”的苦日子。

穷则思变。1957年,沙石峪第一任党支部书记张贵顺到北京农业展览馆参观,找到了改善农业生产条件的治穷良方。“愚公移山。厉家寨人能干,我们沙石峪人也能干!”张贵顺带领乡亲们鏖战90多天,青年劈石、壮年搬运、老年砌坝,妇女和孩子们在石头缝里搜土垫地,5000多立方米石头填进山涧,填出了3亩2分的“人造平原”。

沙石峪村航拍图。记者 赵亮 摄

1965年,张贵顺从山西大寨学习归来,经过集体研究,决定在沙石峪修建大寨田。他带领大家在北山坡上的青石板地做试验。他们白天凿石开地,晚上出去担土。“十个日日夜夜,担土2300多担,行程一万多里,在一亩大的石槽上铺了一尺厚的土层。这就是万里千担一亩田的由来。一亩田虽小,却实实在在点燃了老百姓的心火。”踏过“一亩田”的田垄,李凤忠脱下鞋拍拍打打,不忍带走一粒土。“你看,这就是千层石、青石板。又厚又重,当年可没有挖机,都是凿碎了往外送。”李凤忠捡了根木棍,扒开田边薄薄的土层,点了点下边灰白色的石头说。

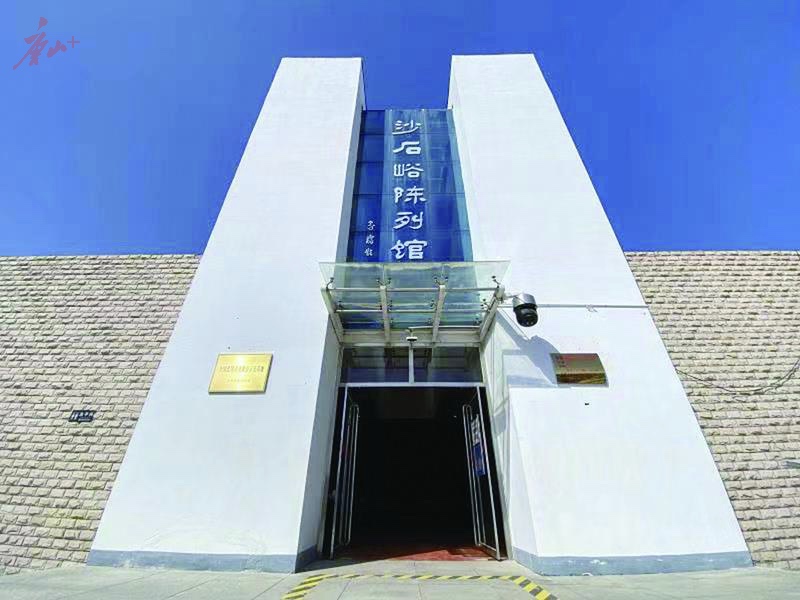

沙石峪陈列馆。记者 赵亮 摄

经过一春的奋战,23亩保肥、蓄水的大寨田平展展地铺在了北山上。同年,沙石峪遭遇大旱,253天滴雨未落,沙石峪人抗旱挑水83天,共计担水65000担,秋季创造了亩产280公斤的奇迹。凭着这股干劲,沙石峪人再也不靠国家救济,他们在荒山上也垫出1200亩田,打下16眼深水井,彻底解决用水难,凿出了长254米、宽5米、高4米的“愚公洞”……到1978年,沙石峪的粮食产量达到40多万公斤,向国家交售粮食10万公斤,创造了“青石板上创高产”的奇迹。

周恩来总理两次视察沙石峪,赞其为“当代活愚公”和“中国北方农业的一面旗帜”。半个多世纪以来,先后有160多个国家和地区的外宾慕名而来,他们捧来本国的“友谊土”汇成了“万国田”。

青石板上葡萄香

经过张贵顺、闫福忠、闫宝庭等为代表的几代“愚公”的艰苦奋斗,山多田少的沙石峪早已成为历史,沙石峪人也早已摆脱了贫困。然而,如何让村民富起来?这是以周国军为党支部书记的新两委班子苦思和探索的问题。

打破“以粮为纲”的传统,推广效益更高的经济作物成为党支部的统一意见。在以周国军为代表的“新愚公”带领下,沙石峪探索出因地制宜种植葡萄的新路,在保有粮食种植的基础上,在山坡上建起1200亩葡萄园,年产量180万公斤,纯增经济效益600万元,辅之以樱桃、李子等高效益果品种植,形成“山顶松槐戴帽、山间果树缠腰、山下粮田抱脚”的发展模式。如今,沙石峪的“玫瑰香”远近闻名,而且家家都是采摘园,90%以上的葡萄被蜂拥而至的游客采摘。葡萄种植已成为沙石峪人增收致富的产业支柱。

为延长产业链,村里陆续组建了遵化沙石峪葡萄专业合作社,注册了“沙石峪葡萄”商标,大力发展葡萄采摘、农家院等旅游项目。2015年起,沙石峪每年举办葡萄采摘旅游文化节,吸引各地游客前来观光游览。

“我们的葡萄产业还要进一步延伸产业链,招商引资,吸引外商来沙石峪,谋划建设外交小镇、葡萄酒庄,进行轻钢别墅的改造。”周国军对沙石峪的未来充满信心。

“当代愚公”薪火传

斗转星移,日升月隐。如今,青山环绕、梯田层层的美丽沙石峪,不仅始于“老愚公”的石破天惊,也得益于“新愚公”的壮士断腕。

上世纪90年代,为发展壮大村集体经济,增加农民收入,村里先后建起轻质碳酸钙厂、再生胶厂、采矿厂等,在创造了一定经济效益的同时,对村庄环境的污染、周围生态的破坏也日益凸显。如何处理经济效益与生态环境保护的关系?为了子孙后代的长远利益,沙石峪人毅然拆除村头年产值630万元但污染严重的碳酸钙厂,关闭了采选厂,再生胶厂停产搬迁,彻底消除污染源,相继实施荒山披绿、污染企业拆迁、人居环境改善、水土保持生态治理等一系列工程。山场变山林,林木覆盖率达90%以上;完成道路硬化、小流域治理、主街硬化、绿化、亮化工程。

愚公洞。记者 赵亮 摄

如今,沙石峪充分挖掘红色旅游资源,借助“当代愚公”红色招牌吸引游客进村,盘活葡萄系列体验式休闲度假,吸引游客留村。他们在东山旅游路栽植万余棵海棠树,与愚公洞、万国田和中阿友谊树等红色景点相映成趣,形成高标准红色旅游景观带。同时,沙石峪积极探索红色旅游与党性教育一体发展模式,让红色景点变成党员教育的课堂,每年数万名党员干部走进沙石峪感悟初心,诸多高校、企业在此设立教育实践基地。

近年来,沙石峪被评为“全国文明村”“全国农业旅游示范点”“国家森林乡村”“中国特色村”,陈列馆入选“全国爱国主义教育示范基地”,更带动周边村庄实现共同富裕。

沙石峪陈列馆内陈设。记者 赵亮 摄

谈起沙石峪的新生活,村民们感慨良多。

当年的铁汉子代表、民兵排长王义春如今已81岁高龄,其面前餐桌上刚出锅的豆角焖面饭香扑鼻。王义春说:“以前日头亮就去干活,白薯渣干饭、喝凉水忒烧心呐,真吐酸水。现在的日子跟做梦似的!”

一种精神,一面旗帜,承载过去,引领未来。在沙石峪,“当代愚公”精神已积淀为一种力量,不断为美丽山村的发展注入永不枯竭的动力。周国军说:“老书记张贵顺带领沙石峪人民凝聚了‘当代愚公精神’。半个多世纪,沙石峪4代领导班子让沙石峪更加富裕、幸福的初心始终没有改变,我们要以‘万里继续走 千担永远挑’的劲头,把沙石峪建设得更加美好!”

记者 魏伟