为深入学习宣传贯彻党的二十大精神,中共唐山市委宣传部于近期组织开展了“以文艺之光,铸时代之魂”主题文艺作品创作征集活动。

今日刊发:《唐山市“以文艺之光,铸时代之魂”——学习宣传贯彻党的二十大精神主题文艺作品展(五)》(作品按名称拼音首字母排序或随机排序)。

以影赞美

《红火》刘云桥

《花馍飘香诱“狮”群》李秀清

《吉庆有鱼》 李秀清

《龙飞凤舞》 孙晓明

《年味儿》孙晓明

《甜甜的糖葫芦》王秀芹

《挑面人》万春

《抓福》于永玲

《自拍》张青发

以画显意

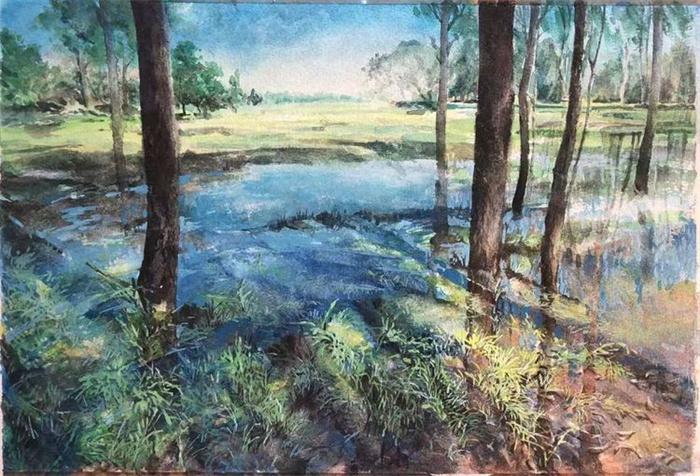

殷玲《春·景》

刘会群 《报春》

刘艳杰《紫气东来》

吴静泽《晴天》

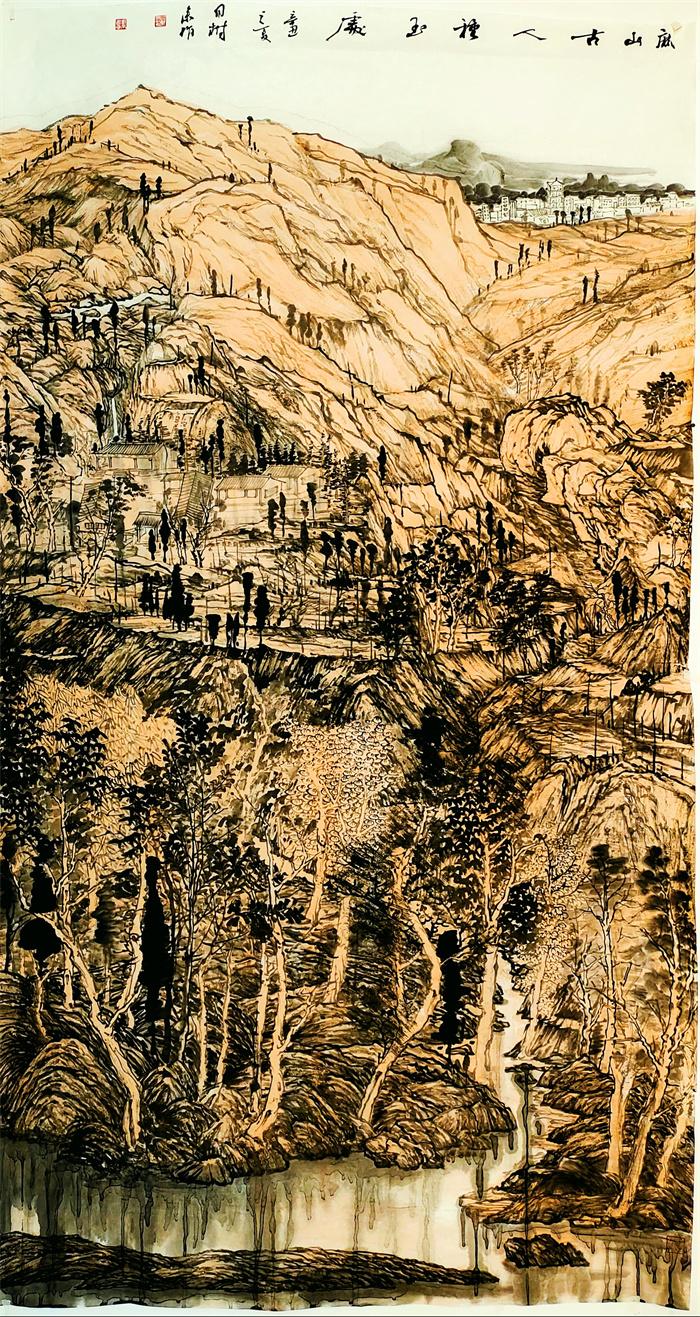

吴树来《麻山古人种玉处》

邢国有《报春图》

张君超《峰恋丹青》

张丽琴《锦上添花》

张梦楠《向着明亮那方》

张庆良《太行秋色》

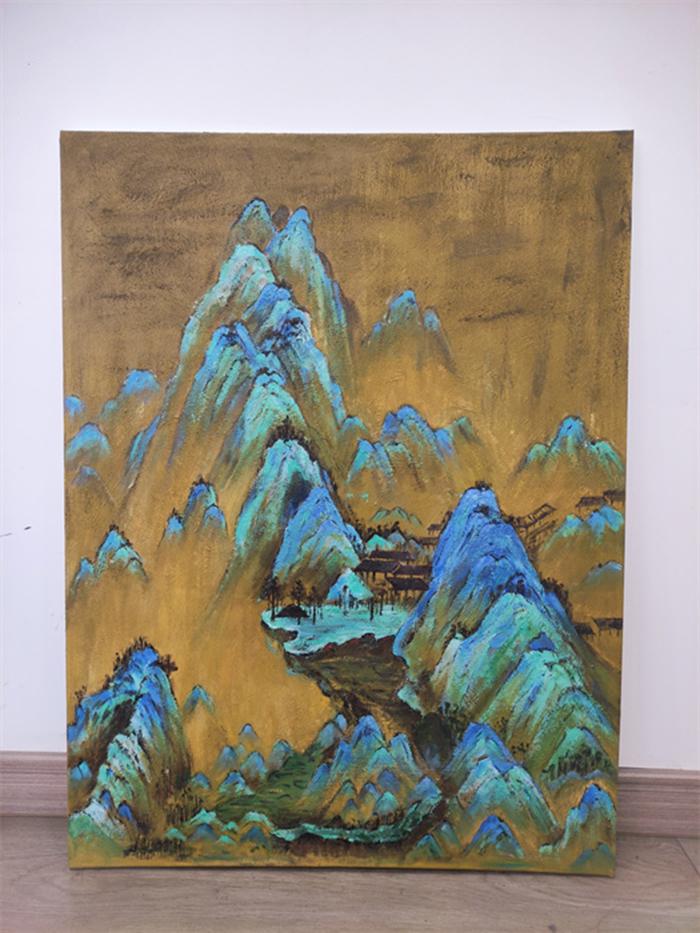

张心宇《只此青绿》

以文言志

春天,我走近大理石长城

文/燕山阿紫

曾经“汉家今上郡,秦塞古长城”;曾经“长城高际天,三十万人守”;曾经“分明似说长城苦,水咽云寒一夜风”;曾经“塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑”;如今“长城万里今犹在,不见当年秦始皇”……我挥别诗中长城的“曾经”,带着“不到长城非好汉,屈指行程二万”的信念,走近春天的大理石长城。

2021年4月3日,蓝天,丽日,祥云,清风,飞鸟,杏花,松柏,山峰,荆棘,蜜蜂,蝴蝶,野草,我和游人,我们在大理石长城相遇。

走过盘旋而上的石阶,上百个石阶站在我的脚下,为我鼓掌。我调整呼吸,边走边寻,边走边拍,用手机定格一幅画卷。近处的山林,散落的白石,满树的野杏花;返青的松柏,头上的蔚蓝,风吹来的花香,飞舞的蝴蝶;兴致勃勃的游人,轮廓分明的大理石长城,远处的田野村庄;他们走进我定格的画中,那么和谐,那么优雅,那么生动,与鲁迅的《好的故事》中梦中向往的画境那样神似!

走进荆棘丛生的山林,走进土和石磕绊的山间小路,身边的野杏们,一树树花开。满枝芬芳,散发的清香,那么令人着迷,情不自禁闭上眼睛,吸进肺腑,等她陶醉身心。

山野清风带路,我登临山顶,站在大理石长城的身边,深呼吸,倾听他的心跳。望向他的四面八方,野杏树散落在他的视野,粉白的杏花开得正艳,有的近,有的远。他与野草为邻,与白石为朋,与山林为友,与大地为伴。天空懂他,日月照他。他感谢春天,让他的沧桑与诗情画意的浪漫相遇。

大理石长城记得,他的家在迁安市大崔庄镇,他生在战国时燕国,明朝时更加成熟。长约1500米,高10米,宽5米。敌楼基础多为大理石,重约千斤,颜色棕红,是万里关山之中罕见的耀眼之光。航拍视频中的他,独特,雄伟,壮丽。花树相伴,日月相守,与天地共悲欢。他成功吸引了第五届迁安国际山地越野马拉松、京津冀长城自驾游迁安行等品牌活动,推动了长城国家文化公园与乡村旅游、文化体育等融合发展,让 “边乡长城”特色文化品牌更闪亮。我把大理石长城的硝烟和荣耀写成篇章,给后代子孙阅读。

长城与我耳语,我阅读他的城墙:有的耸入云霄,目光如炬,像顶天立地的英雄;有的残缺,躺在山的怀里沉睡;有的变成眺望风景的窗口;有的变成翅膀飞向远方……

闭眼神游,我用文字构建跨越时空的彩桥,他的昨天和今天相遇,他的今天和明天相遇。风吹醒灵感,我裹紧披肩,右手抓紧帽檐,背靠他的城墙,凝望他的烽火台,阅读他的青砖。在凝望中,我读懂“烽火连三月,家书抵万金”那样的忧愤;读懂“壮志饥餐胡虏肉,笑谈渴饮匈奴血”那样的悲壮。

走过朝代更替的大理石长城,他站在崇山峻岭的肩上,更像智者,静观云卷云舒,笑看花开花落。我站在大理石长城的肩上,眺望未来……

吊炉烧饼

郝留群

这两天要去北京办事,顺便想去看看二伯。便提前打电话跟他联系,快挂电话时,二伯特意叮嘱:“方便的话,带几个林屯吊炉烧饼啊。”二伯青年外出求学,后参军入伍,最后在北京军区总医院退休,在外工作、生活近七十载,迄今已近九旬。退休后原本每年都要回老家居住一些时日,走亲访友,赶集上店,十分惬意。近两年由于新冠疫情原因,始终不得返乡,看来他也是苦恋家乡而不得回,想用家乡的美味缓解梦中的乡愁吧。

从小时记事起,便觉得吊炉烧饼是上好美味。一年到头,也能偶尔吃到爷爷买的吊炉烧饼,都是他从夹袄兜里掏出一个草纸包,打开被油渍点印的草纸,便是吊炉烧饼。那时,虽然能吃饱了,但多为粗粮淡饭,偶尔能吃到一个烧饼属实奢侈。记得十岁左右的一个初夏,正是田埂上欧李花开的时节,我们一大家人在山坡地栽红薯,父亲从村里用水柜拉水回来,从马车上拿出一大包烧饼给我们打尖,又累又饿的我们吃起来格外香甜。这时母亲告诉我们,今天是立夏,是吃烧饼的日子。从此以后,每到立夏,便如同履行庄严的仪式,都要买烧饼吃。还要告诉远在外地工作的孩子,这一天记得吃烧饼。

吊炉烧饼,唐山特产,尤以丰玉遵三县交界地的林头屯、刘备寨、鲁家峪和沙流河等地最为正宗。新出锅的吊炉烧饼,热气腾腾,焦黄酥脆,香味四溢,大如脸盘,鼓如气球,饼面的芝麻似繁星点点,呼唤着你,勾引着你,挑逗你的味蕾。这时候你可不能着急,要小心翼翼地咬一小口,把里边的热气吹出来,然后才能大快朵颐。刚出炉的烧饼,入口鲜香、酥脆,不仅是年轻人和小孩子的最爱,连没牙的老头老太太也能嚼得碎;放凉的烧饼用平底锅放少许油,小火煨一会,还会像新出炉一样香酥可口。

吊炉烧饼有“三绝”。一是锅绝。做烧饼的锅很普通,但摆放方式奇特。既称为饼,便要用锅烙,家用烙饼的锅面朝上,吊炉烧饼的锅面却朝下,要用泥把锅罩好,最外面用石灰抹好防雨,然后把锅吊起在架子上,是以称为“吊炉”。你一定会好奇,这饼倒贴在铁锅上是如何克服的地球引力。偷偷地告诉大家,是在锅面上刷了一层淡盐水,烧饼师傅用一个小铁托盘托起烧饼,粘在锅底上,待其腹胀如鼓烤熟了,须用铁铲才铲得下。二是料绝。烧饼面要提前一天用温水和好,要足够软,“软面饼、硬面汤”,这样的饼放凉后不论啥时吃都是松软的,不会像牛皮一样咬不动。肉要选猪五花肉,肥瘦相间,拌上少许葱花,这样烤出来的烧饼才能香而不腻。最绝的是擦酥。这是吊炉烧饼最具特色的地方。用白面、玉米面一比二混合,将烧得滚开的猪油浇到混合好的面里,稀稠以舀起不流为宜,称为“酥”。做饼的时侯,把酥抹到摊开的面饼上,包好馅料入锅。三是火绝。吊炉的火是暗火,是不起火苗的。烧饼师傅提前用玉米棒点火,在充分燃烧后蒙上一层苹果木锯末,然后烟雾缭绕,果木香味便混合在烧饼香味里。需要火的时侯,便打开风门,用炉钩子划拉两下锯沫子,炉内温度便快速上升;不需要火的时侯,便关闭风门,撒上两把锯沫子,温度便降下来了。老家的吊炉烧饼必用苹果木的锯沫子,苹果木烟熏才能烤出正宗的吊炉烧饼味道。

每到大集的日子,烧饼师傅老董夫妻俩便早早起床,把一应家具和原料装车去集市。把烧饼摊子支起来时,天刚蒙蒙亮,待第一锅烧饼出炉时,便已人来人往了。这时,好多起早赶集的人来到烧饼摊,有老头老太太带着孙子的,有年轻的男男女女,也有等着上学的小学生,大家说说笑笑,买个烧饼,来碗豆腐脑或朝鲜面,拌上辣椒油,坐着长条地板凳,围着小饭桌,一通狼吞虎咽,风卷残云。老董师傅嘴上招呼着客人,手里飞快地忙活着,董大婶则一会儿包馅擀饼,一会儿盛豆腐脑,烫朝鲜面。听岳父讲,烧饼董是家传手艺,从爷爷辈起便开烧饼铺,打吊炉烧饼。但即便是家传绝学,也没见他爷爷和爸爸发财,甚至连给他讨媳妇都费劲。但到他这一辈却是真的发家致富了。据有心人统计,每天他们都要卖上千个烧饼。家里今年新翻修了房子,据说花费二三十万呢。由于偶尔回老家赶集,便早早出城,到老家村口接上岳父岳母,一起去吃他家的吊炉烧饼。慢慢地和董师傅熟络起来。忙不过来的时侯,我也偶尔帮忙看火包馅,闲下来的时侯,他坐下来,抽上一棵烟,我和他聊着天:

“老董,你们也太辛苦了,头天要和面,和馅,做豆腐脑,早起还要起大早,可真不容易!”

“哪有又清闲又挣钱的好事呢?我们从爷爷辈开始,就做这个小买卖,一直到我爸爸这辈子也没见发家致富。为啥?不就是因为以前老百姓穷吗?吊炉烧饼再好吃,大伙儿兜里没钱,谁又舍得吃呢?可现在不一样了,国家的政策放宽了,只要你肯付出辛苦,就能赚到钱。老百姓赚钱的门路多了,钱包鼓了,大河有水小河满,全靠大家捧场啊!他们早起不在家做饭,嫌费事,好多都是来赶集吃饭呢!好多你们在外上班的公家人,回老家不也都是要来一兜烧饼带回去么?再有,咱们林屯的吊炉烧饼,那是名声在外啊,好多在北京做买卖的老板,回京都要带吊炉烧饼送给朋友呢!”

小小的吊炉烧饼,原来承载了太多的记忆和乡愁。我不由翻看日历,这周日正好是林头屯大集,我要带上妻子,去赶集吃吊炉烧饼呀!

老梨树的守望

作者:张敏慧

在玉田县唐自头镇的高家团城村,生长着3500余棵老梨树。每年四月初,春风送暖,玉泉山下千株雪,梨花谷中十里香。老梨树历经千百年沧桑,似乎只为此刻花开烂漫,与世人谈一场跨越时空的爱恋。

驱车行驶在进山的公路上,极目远眺,青山如黛,峰峦叠嶂,眼前蜿蜒幽静的小路,正把我们引入梨花谷。进入梨花谷,映入眼帘的是个“银装素裹”的世界。漫山遍野的梨花竞相盛开,让人目不暇接。白锦无纹香烂漫,玉树琼葩堆雪。微风徐来,洁白的花瓣簌簌飘落,梨花似雪,如梦如画。它飘落在头上,在眉梢,在脸颊,在肩上,在手心……亲吻你的肌肤,荡起心里的圈圈涟漪,诉说着老梨树的故事。

我不禁凝视这一棵棵有着百年历史的老梨树,肌肤如墨铁干铮铮,虬枝如龙,姿态万千,或仰卧斜伸,或迎空搏击。我抚摸着它苍老的树干,树纹深一道、浅一道龟裂开来,刻满了岁月的沧桑。

眼前的一棵老梨树,主干处形成了两个一尺多深的树洞,好似一双深邃的眼睛,凝视着中国发生的一切,他眼中含泪守望着抗日战争时期华夏儿女的抗争,他欣喜见证着新时期的改革开放,见证着国家的繁荣昌盛、百姓的安居乐业;粗壮的枝干向两侧舒展开来,触摸到如云的花海里,好像一位历经沧桑的老人伸开坚实的臂膀,紧紧环抱着这座梨园小镇,讲述着团城儿女勤劳朴实的精神、勇于开拓的动人故事。

一棵老梨树的枝干被从中劈开,仅有一点点和主干相连,垂落到地上的枝干又重新扎进土里。我脑海里浮现出这样的画面,在某个雷雨交加、电闪雷鸣的夜晚,老梨树酣然入梦,“轰”地一声巨响,一侧枝干被劈开,靠与母体仅有的一丝丝相连,获取养分,重新根植在泥土里,站牢自己,依然以另一种姿势挺立。每到春天便繁花似锦,婀娜多姿的花瓣,赋予了老树新的生机与活力。岁月的沧桑只能使老梨树更加顽强。团城的人民和老梨树一样,经历百年风雨,愈加繁荣。

老梨树被流逝的岁月不停地雕刻着,可它依然这样默默地守护着梨乡的成长,承载着一代又一代人的记忆,见证着生活的变化。当荒山蜕变成集乡村生活体验、民俗节庆、滨水度假、科普参观等于一体的玉泉山生态观光园,蜕变成集运动健身、休闲度假和生态旅游于一体的玉龙湾综合旅游度假园区,老梨树穿梭于时光的隧道守望了千百年,终于迎来现代农业与休闲旅游喜结良缘,逐步构建农业观光休闲旅游产业带,看梨树、赏梨花,品味梨乡文化。

三毛说:“如果有来生,要做一棵树,站成永恒。没有悲伤的姿势,一半在尘土里安详,一半在空中飞扬;一半散落阴凉,一半沐浴阳光。非常沉默、非常骄傲,从不依靠、从不寻找。”老梨树守望千百年,惟愿岁月静好,守护一方水土的安宁。

龙城子•生态迁西

杨亚玲

乘兴登临,极目江天。看滦水东流,于水底映显青山。一域翠微成绿帐,四时潋滟伴晴岚。南有百花艳,北望栗林连。

万亩造林,数载攻艰。凭举措齐发,终还我水碧天蓝。三北工程功业建,初登央视美名传。古邑新风焕,梓里胜桃源。

龙城子•续航

尹淑莲

画境迁西,生态仙乡。观绿水青山,赏瑰丽秀美风光。山上银龙连古塞,湖中玉镜幻魔方。早有围山转,又嗅栗花香。

央视留名,三北遗芳。举马列红旗,固伟业恒古绵长。踔历奋发强斗志,复兴圆梦谱华章。开辟新思路,再续远征航。

卧龙山

天晴

卧龙山,第一次走进你,你清新飘逸的身姿便把我陶醉。

你形似卧龙,伏在群山环抱的岚山一角,晨曦抚照之下,与龙山微笑对语;每逢雨后,山顶流泉飞瀑,倾泻而下,与自北奔来的滦河水交相辉映,琴声丁冬。

晓雾薄纱,山体若隐若现,如梦幻仙子,盈盈起舞。清风渐起,日光温和,你方始展露新颜。

山下池塘,水清见底,鱼戏莲莛。山间林木清秀,翠绿欲滴。艾草丛生,幽香沁脾,不腻不俗。蒲公英、山菊花,白一片,黄一片,清新带露,野趣横生,尽展烂漫之姿,怒放生命之色。不时,山鸡啼唱,子规和鸣,与山下鹩哥互相唱答,其乐融融。

援石攀草,迤逦而上。一迎客松舒展双臂,于峭崖处笑迎来客,令人精神倍增,即便老者,也如鹤发孩童,尝得登山之趣而无疲惫之苦。遥望山头,一石虎盘卧,伸颈张口,似有啸声传来,顿觉一股威风。

及至山顶,脚踏奇石,手托白云,放目四望,豁然开朗,诸峰峭立,远山幽淡,烟波含翠。山下梯田,迢递有致。清风拂来,心怡气爽,真个来了兴致,欲把酒临风,也唱“其喜洋洋者矣”。

卧龙山,来得清逸,来得神秀,自然的野趣又融进人力的开垦,美景层次顿升。所以,卧龙山,第一次走进你,你的田园气息便把我吸引。

山中野韭菜、蘑菇是游人垂青的下酒料,山芋、谷子是上好的主食,在此可尽品农家田园之味,倍享山野粗朴之风。

北面山坡,有一果园,梨树、杏树、苹果树,绿叶鲜肥,枝枝缀满青果,令人馋涎欲滴,摘一个品尝,牙酸口涩,急盼秋日果果飘香,仍做采摘郎。

山下开辟了山场。西侧鹿场,梅花鹿悠闲吃草,在自然的怀抱里尽情奋蹄吟鸣。

对面南坡牛舍,牛哞哞欢叫,为小犊诞生而欢庆;猪舍仔猪滚胖溜圆,闻牛声而满圈撒欢儿。

山庄主人独具慧眼,举自然之物华,创田园之风貌,使山庄不求名却远近闻名。

卧龙山,第一次走进你,你的诗风词韵便把我感染。

自然有声有色,经诗家一润笔,更有了灵性。采风的才子佳人,陶醉于秀美清奇的景色和世外桃源般的田园气息,描景抒怀,留下诗行串串。“深林瓦舍沐晴光,葳蕤生姿小鸟忙。”“修心莫道无仙境,此处桃源好种田。”又有对联“八方好友濡水野渡吟溪岸,一抹黄昏岚山夕阳醉古村。”“虎卧岚山啸扬燕脉熙瑞,龙腾素水吟送濡流舜春。”……令我也不禁叹道:“恁好田园,惊煞陶公。”

卧龙山,你有了知音,你不寂寞,你不浅薄。你有了性情,有了灵魂,有了诗人风骨——你是“诗山”。

卧龙山,你的茂林碧草间,掩映一红墙白瓦二层小楼,楼上 “八友堂”琴声悠扬,墨香飘逸。墙上对联:“只有读书乐,而无宠辱惊” 赫然跃目。文人墨客常慕名来访,与山庄主人切磋书画诗联,畅谈人物古今,佳话流传,墨宝竞芳,在迁安文化史上熠熠生光。

所以,卧龙山,第一次走进你,你的儒雅气度便把我折服。

卧龙山,请让我献上一杯甘泉,敬献你这儒者;让我炼成一朵山花,笑看云淡风清;让我化作一只小鸟 ,吟唱我亘古不变的赞歌!

走进张家峪

文/郎丛

绿的,绿的,还是绿的。如果非要用一个词来形容或概括一下,那么“绿”无疑是最恰切的一个。放眼四望,目之所及全是绿的。深的浅的,浓的淡的,单薄的厚重的,明亮的晦暗的……一片片,一层层,一堆堆,一摞摞。无边无沿的绿挨挨挤挤密密匝匝,爬上了鞑子山、尖山儿,接闲云同野鹤交歌;铺满了一溜溜沟沟一道道坎儿,与雉鸡野兔共舞;隐身于麻地水库,从鱼虾嬉戏伴渔者钓河。

这儿就是革命老区张家峪,一个四面环山的绿色山村。

碧海划出一道白线便有了进山的路。路是原生态的,剥去山皮不加修饰,蜿蜿蜒蜒盘旋着消失在峰回处又现于路转时,多了自然之趣少了审美疲劳。一行人,三三两两谈笑风生信步而行,裸露的岩石、土疙瘩让你享受着足底按摩的轻松惬意。

徜徉峰谷沟壑间,乔灌交错,俯仰相生,红消翠满,朱瘦绿肥。正是栗花盛放的季节。淡绿色的条状栗花,层层叠叠,一穗穗缀满枝头。一株株茂盛的栗树,荫天蔽日,阻挡着夏日的骄阳让我们能暂享片刻清凉。缥缈的栗花香随风而至,混合着空气的清新,围裹着我们,令人心旷神怡。闭眼息神深吸一口气,顿时就醉了,化了,融入这诱人的绿波中。

两个年轻人倚坐在古老的栗树下,勾勒出了卡帕背靠背的LOGO轮廓,似一对情侣般,在这清幽的环境里独享着二人世界浪漫温馨。成熟的大叔们,则臆想着携三五好友围坐在栗树下,品野果,斟佳酿,任曲水流觞,临风把酒,开怀畅饮。酒至酣畅,手舞足蹈心张意狂,书者笔走龙蛇挥毫泼墨,歌者引吭极尽天籁之声,文盖集序,唱和相承,欲成千古佳话,留千古名篇。

向导沈书记指着一棵粗壮的栗树告诉我们,那是一棵三百多岁的老树,像这样的“百岁老人”还有很多很多。古老的栗树,龟裂的树皮,记录着一串串故事,诉说着曾经的风雨沧桑。

听!啾啾枪声,隆隆炮响,伴着阵阵的厮杀呐喊,翻过重重山峰,越过涛涛林海,从1944年那个寒冷的早晨穿越历史时空扑面而来,渐近渐强震荡着我的耳膜。张家峪伏击战全歼了120多个小鬼子,缴获长短枪近百条,还有歪把子、小钢炮,100多车的物资。可, 26个鲜活可爱的战士却长眠在了张家峪。我不知道他们是谁,我只知道为了粉碎小鬼子的扫荡,为了把小鬼子赶出中国地,他们和他们的战友在那个正月初三鏖战一天大获全胜,有力地打击了小鬼子的嚣张气焰,给老百姓报了仇,给中国人提了气长了精神。

盛夏的酷热考验着我们的猎奇心。鸽子泉的灵异,马蹄足印的神奇,一步步诱惑着我们,欲罢不能。

行至半山坡。在拐角处一棵老梨树下,我们偶遇了山场的主人——一对古稀夫妇。老太太坐在石头上,右手摇着纸片扇凉,左手抿了几缕苍白的头发掖向耳后。老头儿在树下拾掇着犁耠备耕,挽起的裤腿袖口暴露了手臂腿脚上的青筋,一顶旧得褪了色毛了边的草帽遮住了黝黑沧桑的脸。那是儿时常见的父辈们的脸,那是长期劳作风吹日晒下的农民本色。他们显得有些邋遢,后背上渗着盐卤汗渍,前襟儿上斑驳着草水,沾着泥点儿。

不约而至的一群陌生人,让老人显得有些局促木讷。还好有沈书记,很快我们便融洽了。老头儿憨笑着给我们指点着他的山场,还告诉我们养了多少只羊,多少柴鸡。片刻攀谈,老头儿说要去山脚干活儿,扛起耠子走了。临走,让老太太引我们去摘桑葚。

老太太就那样看着我们,没有多少言语,脸上挂着朴实憨厚的微笑。当我们摇树压枝摘食桑葚时,她默默递上塑料袋儿,还不忘提醒一下:白色的,紫黑色的,更甜更好吃。肥硕的桑葚,像极了储满蜜的蜂肚,摘一颗放在嘴里,甜甜的,糯糯的。此时,我们都成了贪吃的食客,不再有文人的儒雅,少了女性的斯文,流露出来的是随性率真。新晨大哥颇有绅士风度,他爬上桑树让挂满桑葚的枝条压得更低些,留给那些稍显矜持的女士。我们说着,笑着,逗着,闹着,紫色的桑葚染黑了唇齿。“我吃桑葚油嘟嘟,你吃桑葚黑屁股”,不知谁脱口而出童谣戏言调侃,接着,笑声就在果园里荡漾开来了。

望着老人躬身挺背劳作的身影,我不禁肃然起敬。真巧,今天刚好是父亲节。我想,在他们的心里也许压根就没有这个概念,他们心里装的是脚下这片土地,还有这片土地供养的儿孙。日出而作,日落而归,循环往复,劳作不止,为子孙后代留下绿水青山。这或许就是他们生活的全部。

鸽子泉远没有鸽子泉的传说诱人。半山腰石崖下,一汪清泉涓涓而出,款款而行,似窈窕闺秀,沥山岩,润蒲苇,泠泠远去,消逝在麻地水库。这就是传说中的鸽子泉。鸽子泉涝不盈旱不亏,终年细流不断。俯身下腰,掬一捧泉水,入口甘甜绵润,如饮琼浆。据老年人讲,唐王东征平龙山姜兴本、姜兴霸匪患,不得胜,退守张家峪,兵困马乏,祈天求水得赐灵泉,因泉水呱呱似鸽语而得名。踞鸽子泉回望麻地水库,阳光照耀下,大“V”形美玉俯卧在谷底熠熠生辉。碧水倒映着青山,青山环绕着碧水,山青水晏,颇有北国江南的味道。

日近正午,未及马蹄留印处,于鸽子泉折返,没能一睹唐王小将薛礼勒马踏石留印的风采,小有不甘。真的好想去试一试,在石臼里踏上一脚,感受一下当年薛礼那股英武豪迈的气魄。

此行略显遗憾,错过了踏石留印遗迹,也没能去软猕猴桃园一览现代农业风采。张家峪,我还会再来的,带着亲人和朋友,祭无名英烈,感淳朴民风,试履古石印,品细软猕猴桃。

以歌抒愿

画卷

时代的呼唤

身边有榜样

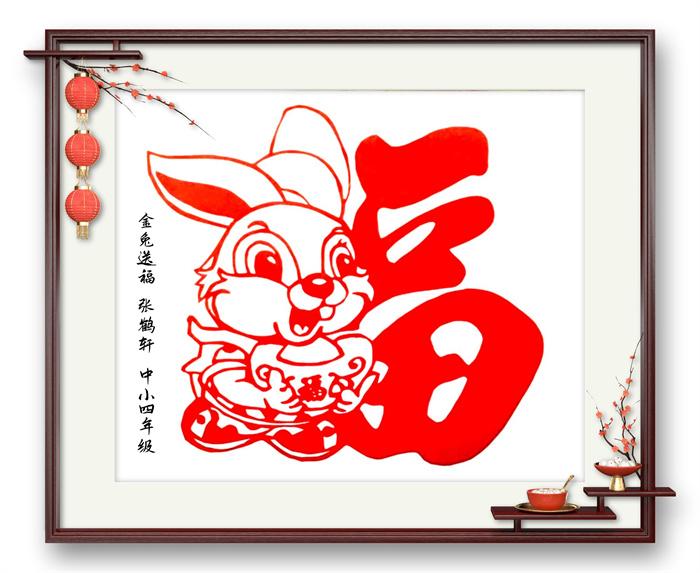

以技彰怀

中门庄小学新年主题剪纸作品

目前市委宣传部正在征集以学习宣传贯彻党的二十大精神为主题的短视频、歌曲、舞蹈、曲艺、书画、摄影、诗歌、散文、小戏等文艺作品和各类非遗手工作品,诚邀广大网友踊跃投稿。投稿邮箱:wyc2802925@163.com。