在生活中,把花鸟鱼虫养得明白的人大都是心思细腻、有趣的。以养蛐蛐为例,每天都要喂水喂食,观察小虫子的状态,因此逐渐养成对各种自然事物悉心揣摩的习惯,更多地发现生活中的美好,同时创造生活中的美好。

市民王滨就是这样一位有趣的人。从少年时期,他就喜爱观察蛐蛐。如今他已人到中年,对蛐蛐的喜爱依然热度不减,并在捕捉、养殖的过程中学知识、搞研究、悟哲理。记者在他的精彩述说下走进蛐蛐的“小世界”。

图为古朴的蛐蛐罐。记者 赵欣 摄

朋友眼中的“昆虫学家”

王滨与好朋友刘勇同住一个小区,两人曾一起捉蛐蛐。据刘勇回忆,“天黑后,我和王滨走在小区的小路上,他背着一个小口袋,里面是他用各种作物配制的食料,边走边撒,我们走了一路后返回。这时,蛐蛐已经被他撒的食料吸引出来,返回路上我们逮了几十只蛐蛐,王滨挑选了几只,其余的都放了。”刘勇当时很惊奇,王滨配的食料如此神奇,好像磁石吸铁一样把蛐蛐吸引过来。在刘勇眼里,王滨可以做一个昆虫学家了。

要从众多蛐蛐里挑出一只品质好的,其中的讲究可不少。王滨总结,“首先,蛐蛐必须完整,脑袋上有两条须、屁股后有两条尾丝,六条腿也必须完整,然后重点看它的头,其次看牙,最后看爪。好虫儿通常是头大牙大,后面的两条腿有力,两条尾丝又尖又细又长,身体厚实,颜色要深,这是给新手的皮毛知识。达到一定水平的玩家会抛开这些条条框框,着重看神态。真正的好蛐蛐,就像人一样,具备某种气场。不动时四平八稳、稳稳当当;爬行的时候,须子不停地在前面探,左右搜寻,行动敏捷。如果一打开盖子,蛐蛐乱窜乱蹦,跳缸逃跑,品质就算不上好。”

蛐蛐是喜欢躲藏的昆虫,怎样才能捉到“好虫儿”?王滨以一个四方院子为例,介绍自己多年挑选蛐蛐的经验。“南北东西,不同位置的蛐蛐特点不同。南院墙的墙根蛐蛐数量多,但质量不好。太阳照不到南墙根,蛐蛐喜阴,习惯白天隐藏、晚上觅食。阴暗的南墙根正好符合它的生活环境,于是蛐蛐们会集中在这里。而这种大量集中的蛐蛐中好虫儿少。夏日阳光直射的北院墙非常干燥,蛐蛐不喜欢阳光强烈的环境,而一旦这里长有茂盛的草丛,也会生长少量的蛐蛐,这里的蛐蛐往往体格强壮,牙齿够硬,特别善战能咬。南北两处的蛐蛐相比较,体现了动物趋利避害的本能。多数虫儿找到了适合的生存场地,就会留在那里。但是,总有一些逆流而上的生活在北处,它们一定是身体强壮的。好虫儿讲究底板,只有底板厚、体格强壮的蛐蛐才能在北墙生存。东墙有西照日光,中午的阳光也能扫到东墙,这里的虫儿在好斗的基础上,又多了韧性。”

北墙蛐蛐刚性太强,东墙的刚柔并济,王滨认为比较理想。如果在一个地块捉虫儿,它们的基因相差不会太大,四个方位相比,东墙根的虫儿更好。北墙根的性情太烈,身体脆,会不停地断须子,寿命也短。西墙根的没什么特点,所以南墙和西墙都可以忽略。

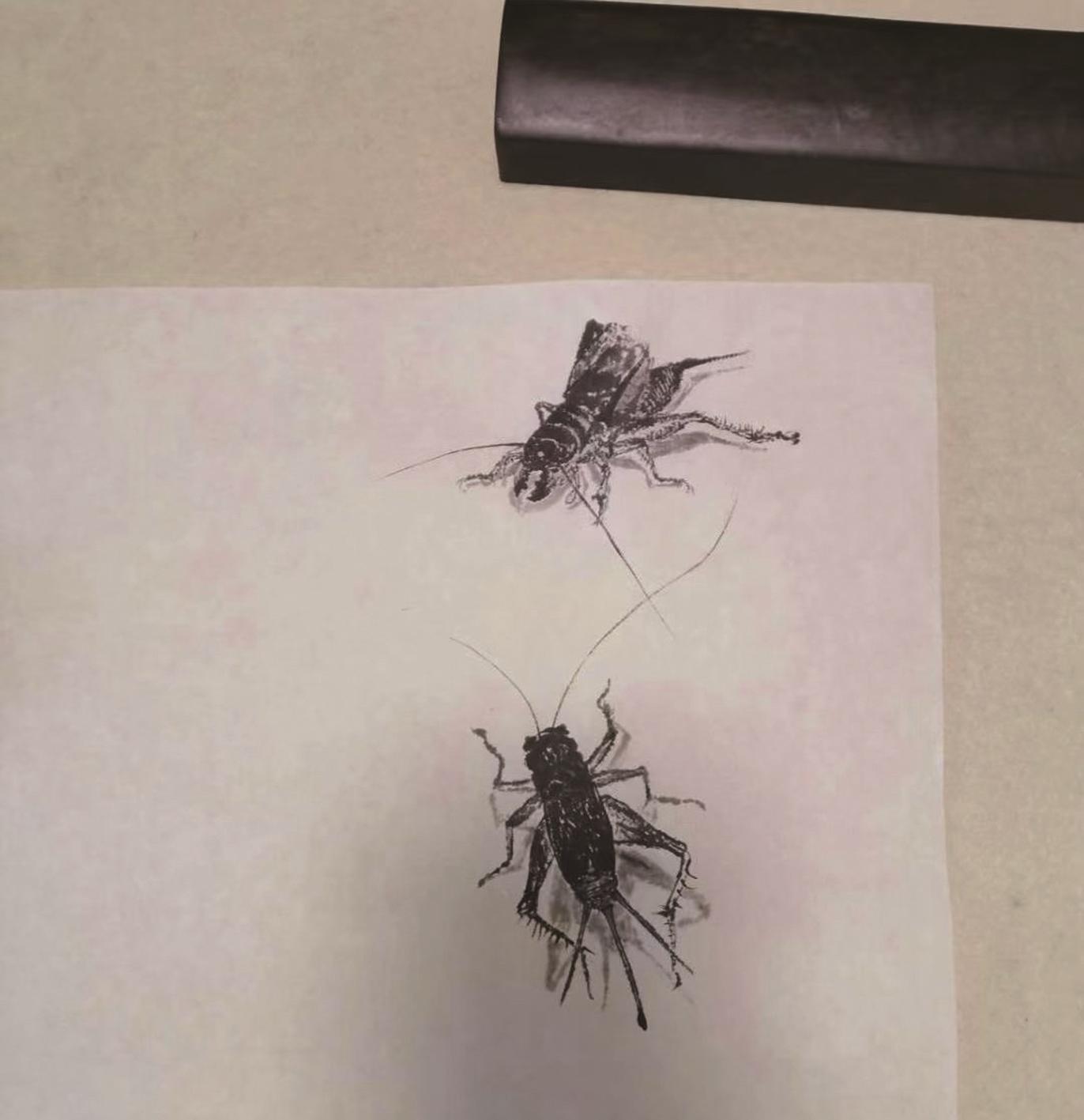

图为王滨画的蛐蛐。记者 赵欣 摄

悉心揣摩 繁育“好虫儿”

找到的好虫儿要养在专用器皿中,俗称蛐蛐盆或蛐蛐罐。王滨小心翼翼地拿出两个外观质朴精美的陶制蛐蛐罐给记者展示,“我的罐总是放在户外接地气,接受日晒风吹雨淋,为的是力争给蛐蛐创造一个近乎自然的生活环境。”王滨介绍,蛐蛐罐有南盆、北罐之分。南方的南盆壁薄扁浅、相对轻巧,透气性好;北方的北罐较厚重、隔音好,温度湿度波动慢。两种罐的差异因为南北方的气候条件不同而形成。

王滨对蛐蛐的形态了然于心。一次,王滨的一位朋友画蛐蛐正好被他看到。王滨向画家朋友指出画的哪里不对,朋友修改几次,王滨觉得还是没画出蛐蛐的神韵,索性就自己试着画。尽管王滨完全不懂绘画基础知识和技法,但是由于蛐蛐的形态结构已经在他心里,画起来胸有成竹。画家朋友看了以为是拓出来的,不禁表示佩服,认为自己的作品甘拜下风。

繁殖蛐蛐在圈内被称为“份蛐蛐”,属于秘不外传的技艺。王滨为了学习如何份蛐蛐,没少下功夫。他曾经每周跑天津,接触份蛐蛐的行家,从他们手中买蛐蛐,这样坚持跑了一年半,是想学习配制饲料和繁育蛐蛐,“希望通过买蛐蛐,跟行家把关系走得近点,哪怕只是走进‘份房’窥探一角也好,这个愿望也很难实现。”最后没有办法,王滨只好用已经了解到的信息独自研究。前三年都做错了,第四年终于成功了。雌雄蛐蛐交配后,被放到装土的大花盆里产卵,花盆放进冰箱,模拟冬天环境,孵化出的幼虫要多次蜕皮,并保证把每次蜕下的皮都吃掉,才能长成健康的“成虫儿”。王滨总结道:“做事在于行动,要有掘井及泉的劲头,懂得并尊重自然规律。很多事如果不怕失败,坚持做,终究有做成的时候。当然,对于尖端高科技,如果不掌握相关技术和知识,还是做不成的。”

“天下第一虫”的魅力何在

蛐蛐寿命只有大约120天。这号称“天下第一虫”的小虫儿为什么受到古往今来人们的喜爱?王滨认为从两个方面可以管中窥豹。首先,蛐蛐善于在秋高气爽时鸣叫,清脆悦耳的声音为人们所喜爱。“知有儿童挑促织,夜深篱落一灯明。”“窗灯欲灭夜愁生,萤火飞来促织鸣。”蛐蛐被写进许多优美诗词,也是由于诗人的喜爱。在文化底蕴深厚的中国,蛐蛐被赋予了非常多的文化内涵。

其次从精神方面,雄蛐蛐好斗,因为要保护自己的领地、食物和交配权,只要遇到必定会斗起来。蛐蛐虽小,但斗志昂扬,进入搏击场后,会顽强拼搏,永不放弃,小小身体迸发出一股勇往直前的拼搏精神,让人感动。“小虫儿都能锲而不舍地奋斗,何况人类?我们也应当发扬这种精神,做事要勇往直前。”

据记载,自唐代开始,便有饲养蛐蛐以之争斗的取乐方式。南宋的宰相贾似道因酷爱斗蛐蛐,被人称为“蟋蟀宰相”,甚至还写出了世界上第一部专门研究蛐蛐的《促织经》。到了明清时期,斗蛐蛐更是上自天子,下至百姓都爱的休闲活动。王滨说:“因为斗蛐蛐而结缘的人聚在一起,友好竞争,增长技艺,促进交流,有益身心健康,所谓‘以斗为始,以和为终’。当然我们也不能玩物丧志,把斗蛐蛐当作一种雅致的爱好就可以了。”

工作之余,王滨把蛐蛐养得很好,自己也很有成就感,他说:“饲养蛐蛐是个细致活儿,需要注意住所、饮食、温度、湿度、光照、噪音等方面,还要定期检查它们的生长和健康状况,并及时采取措施。这个过程是忙碌劳累的,但这小虫儿带给我更多的是乐趣,是感动。”

记者 赵欣