唐山区域是有着深厚的文化底蕴的地方,冀东文艺“三枝花”就发源于此地,而其中的评剧更是影响深远。

戏剧的发展离不开演艺场所,由于老唐山演艺场所众多,所以为其不断进步升华奠定了基础。在这些演艺场所中,九天仙茶园就是其中比较重要的一个。该茶园坐落在小山大世界商场西跨楼以西,与天丰园(狗不理包子铺)为邻。始建于清宣统二年(1910年),1910年前,此地原来是“明地”(“撂地”打场卖艺的场所)地台。该茶园的主人是魏子东先生,初期他以接待乡间的蹦蹦戏(评剧的前身)艺人来此演出一些“单口”和“对口”莲花落(评剧)为主。随着小山闹市区的逐渐兴旺,1910年魏子东又在这“明地”基础上,搭建起了简易戏棚,并取名为九天仙茶园。后来他又在原地改建成砖木结构的正式剧场,仍然沿用九天仙茶园这一名称。

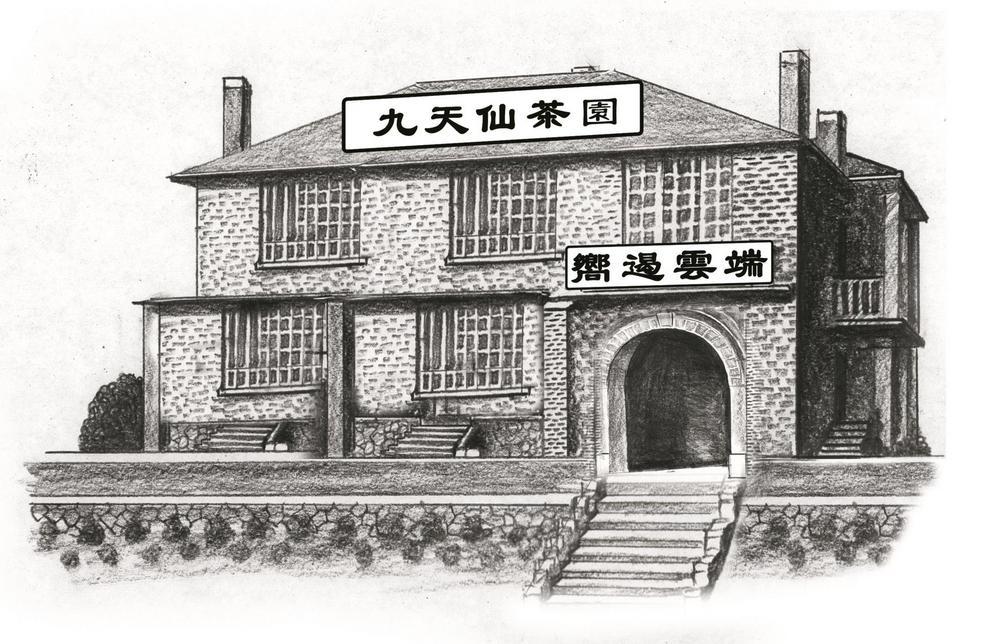

九天仙茶园建筑坐北朝南、毛石基础、四壁砖墙,木架顶,墙间设有多处木门窗,门楣上高悬着大字横匾。门前6级石阶,观众顺台阶而上便步入剧场(茶园),其面积约为七丈见方,内设一小舞台,台深一丈五尺,宽一丈三尺,高三尺许。台下设有长条木板凳和长条茶桌,可容纳300多观众。

九天仙茶园建成开业后,初期仍以演出莲花落为主,也兼营皮影戏和曲艺。但是,自唐山落子(评剧)改进获得成功后,园主魏子东的弟弟魏子衡亲自承办了一个落子班。其主要演员有:金菊花、黄凤山、孙宗起、刘作海、白庆池、金玉灵芝、鲜灵芝、刘玉舫、花月英、陈月舫等,领衔主演为金菊花。后台老板是黄凤山。而且,当时著名的评剧前辈马虎亭(月牙红)、孙宗起曾经长驻在魏家班,起到了重要的作用。

更重要的是,该小小茶园经常上演评剧创始人成兆才老先生编写的《因果美报》《李桂香打柴》《杜十娘》《打狗劝夫》等评剧,影响广泛。

魏家班在九天仙茶园扎根10余年,它对评剧的贡献在于培养了一批评剧新人,对女演员的兴起起到了一定的作用。当时,由于旧思想的束缚,很多班主把女演员拒之门外。而九天仙茶园的魏家班却敢于向传统观念挑战,他们审时度势,认为女演员在塑造各类妇女形象方面比男角更有绝对优势,故而大胆起用女演员。九天仙茶园在小山这一文化大市场的激烈竞争中,能与永盛茶园这样大型剧场对垒,主要是得益于他们由女演员取代了男角的主演地位,从而为评剧的发展注入了新的生机与动力。也培养出了许多评剧名角,比如常驻该戏班的著名评剧女演员钰灵芝,她的足迹遍布河北、东北、上海、四川、贵州和津京地区,其名声享誉了大半个中国。

在20世纪二三十年代,评剧艺术迅速发展,魏家班极为兴盛,而九天仙茶园占地较小,限制了魏家班的发展,因此,魏子衡便率领剧班奔赴东北广大地区大搞演出活动。到了20世纪40年代,他又辗转到山东,最后在济南扎根。

新中国成立后,魏家班被济南市政府接收,更名为济南市评剧团。

到了1934年,大世界商场建成后,因为商场大街西口有一道墙阻隔。交通十分不便。为打通该道路,大世界商场投资人白月亭把墙外的九天仙茶园、一小堂铺和万发行商店一起买下,拆除了横墙,使商场大街与便宜街连接起来,此处的道路从此畅通无阻,人员往来的便利使此地人气旺盛。

到了20世纪30年代后期,该茶园一半改建为书馆,以演曲艺为主,另一半为天丰园包子馆作坊。到了1939年,由高长旭、谢文彦和魏宝堂等人合资购下了九天仙茶园,并改造成早期的长城电影院。

在1976年7月28日的唐山大地震中,该建筑被毁,结束了其演艺场所的使命。虽然九天仙茶园的艺术发展轨迹不长,但它在评剧的进步、演变方面有不小的贡献。

(周同年/文 赵以松/绘)