记者 贾宝芳 王烁辉

“幸亏玉秫秸东一捆西一捆,鬼子刺刀扎来扎去,刚好没挑出下面藏的油印机,要不然我们村的百姓恐怕都难逃一劫……”提起当年祖父和父亲等村民为掩护《救国报》(《唐山劳动日报》的前身)以及被服厂、兵工厂的物资设施等,险遭日伪军戕害的惊魂一幕,至今徐振唐老人还为先人捏一把汗。

年近八旬的徐振唐是丰润区左家坞镇石家峪村人。抗日战争时期,这里曾是冀东根据地八路军兵工厂、被服厂、卫生所以及救国报社等单位的隐蔽活动地区。当年有许多老乡冒着全家被杀的风险,为抗日人员提供食宿和掩护。徐振唐便是本村一家堡垒户家庭的第三代。

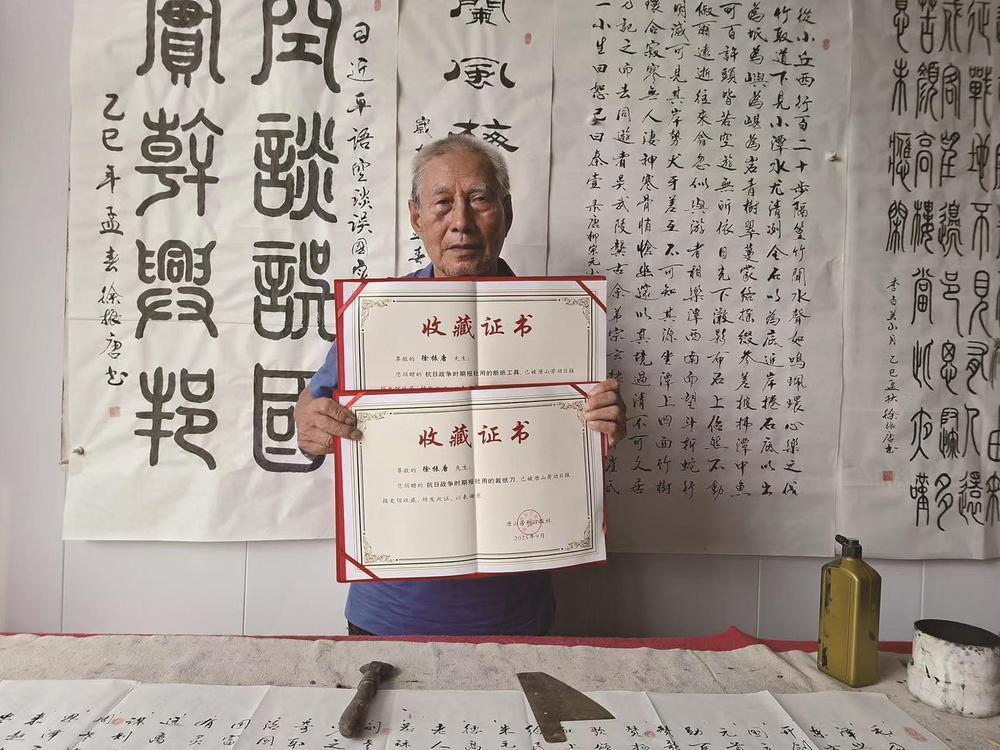

当得知唐山劳动日报社正在征集报史资料,老人慷慨捐献出一家三代珍藏的两件《救国报》红色文物——当年报社用的裁纸工具。

徐振唐将一家三代珍藏的两件《救国报》红色文物——当年报社用的裁纸工具捐赠给唐山劳动日报报史馆。记者 陈雷 摄

在山清水秀的石家峪村,依山而建的三间平房里,精神矍铄的徐老先生,在他挂满自己书写的诗词楹联的书房里,向记者讲述了徐家的过往。

从小,他就听着爷爷和父亲讲述当年掩护八路军的故事长大。祖父为善乡间,当年对八路军的到来积极拥护。抗战时期,徐家腾出房屋供八路军后方机构和我党工作人员居住。他说,他们的文韬武略和风采深深影响了父亲——当时年仅20岁的徐长庚。至今,徐振唐还会唱父亲教他的那首铿锵有力的抗日歌曲《贯天虹》,那是养伤的王同志自己作词谱曲的——

“须得一枪一弹竭力,战场踊跃奋斗杀敌染地红…… ”

指着一行行自己用毛笔行书记录的歌词,老人满脸兴奋地一句一句唱给记者。朗朗上口的旋律,通俗又鼓动人心的歌词,难怪那时几乎整个村子的大人孩子都会唱!可惜,这位同志再次奔赴战场后不久就牺牲了。

这一时期,徐家父子叔侄几人尽心竭力为八路军征集军需军粮、保管物资。

1941年,冀东第一份中共党报《救国报》的几位工作人员在徐家暂住。一次,敌人听到石家峪收留八路军的风声,突袭了山村。报社的同志急忙将油印机藏在离他家不远的玉秫秸垛里,和当时主要为八路军征集军粮物资的徐振唐的大伯徐长泽等躲出了村子。

徐振唐描述,搜村时,打好捆的玉秫秸大多还没收,凌乱地摊放在地头,恰好分散了敌人的视线,他们用刺刀挑来挑去,就差一两步就该戳到油印机了,好险!村外被服厂稍加掩盖的布匹也是,要是让鬼子找到这些,村子就彻底暴露了,他们全家人更不可能幸免。

虽然搜查无果,敌人还是抓走了被认为嫌疑很大的徐长庚。徐长庚当年不过20岁出头,在敌人的据点被施以“水刑”和拷打,但他始终咬紧牙关,半丝关于八路军的消息也没有吐露,后来敌人无奈将他放了回来。几年后,徐长庚怀着对革命者的敬仰参了军。在解放战争中,参加过四平战役、攻打过沈阳,冲锋陷阵中数次被枪弹擦身而过,直到新中国成立后,于1955年解甲归田。

抗战胜利后,徐家人将《救国报》留下的物品小心保存起来,珍藏至今。它守护的不仅是一段尘封的往事,更是跨越三代人、长达80余载的红色传承。

徐振唐老人从柜子里取出层层包裹的藏品,小心翼翼地交给记者——一套《救国报》时期党的红色新闻人使用过的裁纸刀和断纸工具。

巴掌大的裁纸刀,原有的竹柄已朽掉,但钢制刀身上刻印的“文化”二字清晰可见;滚轮状断纸工具前端齿轮略带锈迹,木质手柄被摩挲得油润发亮。徐老指着裁纸刀上镌刻的“文化”字样说,“这是当时专门供给报社用的。”

面对这套见证过《救国报》在冀东根据地游击办报的“战地功臣”,徐老虽有些不舍却更多是欣慰:“现在该让它回家了。”

徐振唐一家三代守护红色文物的故事,是千千万万当年抗战堡垒户后代的缩影。他们或许并不了解文物保护的专业知识,但他们用最朴素的方式诠释了对历史的敬畏和对先辈的缅怀。这份执着与坚守,本身就是对抗战精神最好的传承。