刘诚光:奠基冀东八路军的政治教育

王艳萍

刘诚光(1915—1942),原名刘德富,湖北省黄安人(今红安)。1930年参加红军,历经二万五千里长征的严峻考验。1939年2月任冀热察挺进军干部科科长,同年6月任挺进军十三支队(1940年改称冀东军分区)政治部主任、兼任十二团政委。他是冀东八路军政治工作制度的主要创始人之一,为部队的政治思想、组织建设及游击根据地的创建作出了重要贡献。他文武全才,先后亲自参加指挥多次战斗,1942年1月,在遵化甲山战役中牺牲,时年仅27岁。

引子

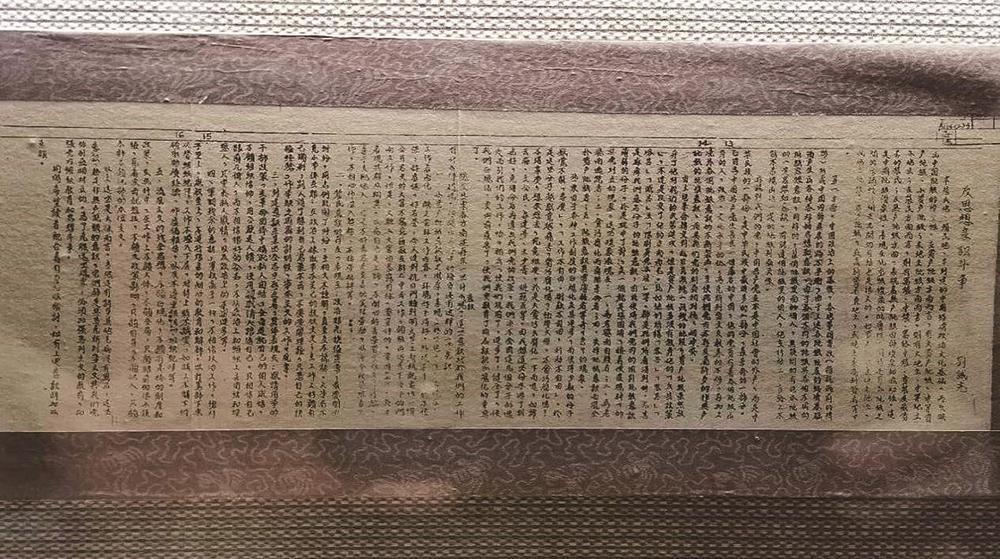

在唐山市冀东烈士陵园展厅,有一篇相对于战地公文来说篇幅较长的理论文章,装帧精美、与众不同,它是冀东军分区政治部主任刘诚光发表在冀东区党分委机关刊物《坚持》1942年第2期的《反思想意识斗争》。这篇文章是刘诚光从平西根据地来到冀东后、经过深入基层调查研究、针对部队存在的问题而撰写的。频繁的战斗、巨大的牺牲、残酷的环境,如何保证冀东部队在任何艰难困苦的情况下,都能信仰坚定、斗志昂扬?这是当时的冀东部队政治工作必须解决的一个根本性问题。

在这篇文章中,刘诚光首先依据马克思主义基本原理,从社会现状、阶级分析等角度论述了党内产生各种非无产阶级思想意识的根源,在此基础上,联系冀东党的实际,深刻地分析了小资产阶级意识、农民意识、封建意识、军阀残余意识、流寇主义残余意识等各种非无产阶级思想意识,在冀东各方面工作中的表现及其影响和危害。并指出,这些非无产阶级的思想意识,是与马克思列宁主义、与我们党的利益相对立的。他指出:“为了克服这些现象,必须加强马列主义的教育,加强党内组织教育和思想斗争。”这篇文章,为部队后来开展的政治整军打下了思想基础。

参加革命开启政治宣传工作生涯

1931年,刘诚光在黄安县高等小学毕业后不久,九一八事变发生,日本帝国主义占领东三省,蒋介石依然坚持“攘外必先安内”的反动方针,继续调集重兵围剿红军。11月7日,中国工农红军第四方面军在黄安县七里坪宣告成立,并主动出击攻克黄安县城。黄安人民为了纪念这次战役的胜利,在城内举行祝捷大会,宣布将黄安县改名为红安县。就在这一年,不满16岁的刘诚光,积极响应中共红安县委的号召,参加了中国工农红军,入伍后,他被分配在红四军四十一师某团宣传队工作,由此,开启了他政治宣传工作的生涯。无论是参加反“围剿”斗争,还是随红四方面军西征,他都是积极地投身于红军队伍的火线宣传工作之中。

1933年6月,红四方面军开始整编。刘诚光被分配到新扩编成的第三十军八十八师政治部工作,开始担任青年科长,后任民运科长。同年,他光荣地加入中国共产党。入党后,他的革命热情更为高涨,扩军、筹款、编写宣传材料、刻蜡版、印传单、贴标语、出捷报,政治宣传工作样样都干得非常出色。

1935年5月,红四方面军西渡嘉陵江,撤离了川陕苏区,转入长征。由于张国焘分裂党、分裂红军的严重错误,致使红四方面军两次爬雪山、三次过草地,挨饿受冻,吃尽了苦头。刘诚光同战友们以坚韧不拔的革命精神,克服重重困难,表现出一个共产党员应有的高贵品质和顽强的革命意志。

队伍到达陕北以后,刘诚光奉命到抗日军政大学学习。抗大的前身是1931年创建于江西瑞金的中国红军学校,1933年扩建为红军大学,1934年随中央红军长征到达陕北后,1936年6月1日,在陕北安定县(今子长县)的瓦窑堡镇米梁山上闾家大院创办了“中华苏维埃共和国西北抗日红军大学”,随即改名为“中国抗日红军军政大学”(简称“抗大”)。这是在抗日战争时期,由中国共产党创办的培养军事和政治干部的学校。毛泽东任抗大教育委员会主席,为抗大规定了“坚定正确的政治方向,艰苦朴素的工作作风,灵活机动的战略战术”的教育方针和“团结、紧张、严肃、活泼”的校风。在“抗大”学习期间,刘诚光勤奋刻苦,认真读书,接受了马克思主义革命理论的教育,对抗日战争中中国共产党的各项方针政策、开展敌后游击战争以及党的建设和统一战线等问题,有了明确的认识,军事、政治水平明显提高。1938年5月,他由抗大转入延安马列学院学习,更为深入的理论学习使他进一步坚定了崇高的革命理想和信念。

1938年10月,日本侵略者占领武汉、广州,把主要力量转向共产党领导的敌后抗日战场。随着抗日战争进入相持阶段,党的六届六中全会确定把党的主要工作放在战区和敌后。由于前方急需干部,按上级指示,刘诚光与百余名干部以及数十名抗大学生,随军开赴平西。一路上,他和大家一起背着背包徒步行军,每天要走近百里路,但在行军中,他除了背背包外,还背了许多书,如《政治经济学》《反杜林论》等。一有空暇,他就抱着书看,大家对他这种刻苦学习的精神都很佩服。也正是这种刻苦学习的精神为刘诚光到冀东后开展政治思想工作打下了基础,使他成为冀东八路军政治工作制度的主要创始人之一,为部队的政治思想、组织建设及游击根据地的创建作出了重要贡献。

创新冀东八路军的政治教育

刘诚光在延安抗大、马列学院学习后,与百余名老红军及“抗大”毕业生奔赴平西根据地。1939年1月,八路军冀热察挺进军在平西成立,统一领导平西、冀东、平北地区的抗日武装部队,此时,他在军政治部担任组织科长职务。1939年9月,根据冀热察区党委和挺进军的指示,在冀东成立了冀热察挺进军第十三支队,刘诚光担任第十三支队政治部主任、冀东军分区政治部主任。后来组建第十二团时,他又兼任第十二团政委。他奉命率领卢启明、孟桢、王子仪、姜士林、阎祖皋、郑紫明、李振中、陈荻、胡光等一批干部到冀东工作,由此,他开始了在冀东领导部队进行抗击日本侵略者的战斗生涯。

冀东,泛指天津—北京—古北口一线以东、长城以南的河北东部地区。此区域南临渤海,北据燕山、长城,与热河、辽宁(奉天)省相连;西扼京津,东控海港,京奉路(后称北宁路,今京沈线)贯穿其中,乃华北与东北之走廊地带,战略地位十分重要,为近代兵家必争之地。正是因其地理位置的重要,侵华日军入关后对这一区域的侵略时间最早、统治最为系统和严密,其控制手段也最为残酷。大扫荡、屠村、集家并村、人圈、千里无人区,把冀东大地上的美丽乡村变成炮火硝烟下的一片片焦土。随着全国抗战进入战略相持阶段,冀东地区的革命斗争也转为以坚持为特点的艰苦的敌后游击战。

鉴于斗争环境的艰苦,为了教育干部、群众认清形势,坚定抗战必胜的信心、振奋精神,从1939年冬开始,冀东党政军开始加强宣传教育工作。当时,由于缺少宣传干部,不得不临时找来几个高小毕业学生进行培训,并翻印一些书籍来丰富资料,如《党建》《论持久战》等。刘诚光带领干部的到来无疑是带来了新鲜血液和有生力量。为了使这些新干部尽快适应工作,他经常带着他们深入部队和群众中进行政治宣传工作。他平易近人,态度和蔼可亲,讲话时深入浅出、联系实际,使人听得津津有味,深受教育和启发。同时,刘诚光在工作方法上也予以开拓创新:

一、发挥老红军的传帮带作用。刘诚光在做政治工作过程中,先对部队的干部状况进行了调研分析。根据冀东部队的基层干部和战士绝大多数是冀东本地人、而营以上干部大多数是延安或晋察冀派来的红军干部的特点,充分发挥老红军干部的传帮带作用,对广大干部、战士进行爱国主义和革命传统教育。

二、讲形势、讲政治。刘诚光非常注意把握部队思想变化的规律,指导部队有针对性地开展形势教育。只要是与打仗有关的情况,大到国内外形势、整个抗战的现状和发展趋势,小到本地区的斗争及胜利的条件,都及时给部队讲清楚。特别注意在形势发展变化的时候,把宣传教育工作放在前面,使部队对即将面临的困难和可能遇到的挫折有精神准备,保持必胜的信念、高昂的斗志。他经常深入连队,也派其他干部下基层,了解思想动态,给干部、战士们讲坚持冀东开展敌后游击战争的重要性,组织干部、战士学习革命理论和毛泽东的战略思想。例如:1939年秋,刘诚光派十三支队五总队队长、老红军姜士林到丰滦迁马庄户村了解游击队的情况。按照他的指示,姜士林向游击队负责人李守善讲述了全国抗战形势和敌后根据地建设情况,并送给他一本毛泽东写的《论持久战》。李守善结合抗战两年来的形势变化,认真读了《论持久战》这本书后,深受鼓舞和教育,感到毛泽东的持久战思想很英明,进一步认识到,日本侵略者无论如何猖狂,最终也将被淹没在人民战争的汪洋大海之中,从而坚定了抗战必胜的信心。深入的思想政治宣传教育提高了广大干部战士的思想水平,同时也加强了部队的组织建设。

三、重视群众工作,密切军民关系。刘诚光经常教育部队要把人民当作自己的亲生父母,并以自己的模范行动来教育和影响部队。他每到一处,都将党的政治工作和老红军的优良作风带下去,用党的政策和自己的行动感染群众、教育群众。他无论走到哪里,总是抓紧时间与群众促膝谈心,征求群众对部队的意见,实心实意地帮助群众解决困难。因此,深受群众爱戴。对于部队中存在的不尊重地方干部、不尊重群众的不良作风,刘诚光发现后,总是及时地进行教育,经常组织部队学习做好群众工作的有关文章,使指战员时刻牢记为人民服务的宗旨,明白人民的军队应该处处尊重人民、关心人民、一刻也不脱离人民的深刻道理。在他的领导和严格要求下,冀东军分区部队上上下下严格执行群众纪律,走到哪里都能主动地向群众宣传,为群众做好事,用实际行动在群众心目中塑造人民军队的良好形象。他和部队所到之处,人民群众自觉相助,主动为部队站岗放哨。每当遇到敌人“扫荡”时,群众都千方百计地保护他们。

四、加强调查研究,结合理论指导实践,深入细致做宣传工作。刘诚光通过调查研究,针对部队存在的问题,撰写宣传党的理论和政策的文章。例如,我们文中展示的《反思想意识斗争》一文就是他对冀东存在的问题进行了细致的调查研究,特别是在充分调查了解队伍建设状况的基础上撰写的,是针对部队存在的各种不良习气、内部官兵关系和军民关系问题,有针对性地写的文章。再例如,刘诚光经常和八路军总部记者雷烨深入到连队和群众中去,了解反映连队生活和军民顽强坚持敌后斗争的英雄事迹,拍摄了大量的照片,进行正面宣传来调动抗战积极性,极大地鼓舞了冀东军民的斗志。

五、开展政治攻势,有效瓦解敌军。冀东党组织和军队高度重视瓦解敌军的工作,而且取得了出色的成绩。刘诚光组织部队和群众在实践中创造了多种形式的有效的政治攻势。如在1941年12月15日开始的打伪“治安军”战役中,他组织军分区政治部及时向敌人展开了强大的政治攻势,印发了40余种针对性很强的宣传品和“归顺通行证”,利用各种方法张贴到伪“治安军”所到之处,传递到伪军官兵手中。还在其出动的必经之路上、村边、墙上、树上,甚至坟头上,到处都贴有“不替日本鬼子卖命”“只有反正才是出路”“八路军、抗日政府优待俘虏”和“欢迎伪军弟兄们枪口对外”等标语、传单。甚至在伪军据点内、临时驻地中也经常出现“归顺通行证”和各种宣传品,给伪“治安军”以很大的震慑。在八路军沉重的军事打击和强大的政治攻势下,伪“治安军”军心涣散,兵无斗志,逃亡、反正者日增。据统计,驻丰润县丰登坞之伪“治安军”一夜之间逃亡数百人,3个月内损失兵力六七个团,约占其总兵力的1/3。

文武全才的政治委员

刘诚光在冀东期间,主要从事部队的政治教育工作。长期的战斗生活,又使他具有丰富的战斗经验和指挥才能。他是冀东军分区政治部主任,又兼任十二团政委,他与李运昌司令员、包森副司令员、曾克林参谋长、陈群团长等军事指挥员亲密无间、精诚合作。许多次战斗他都参与研究部署并亲临前线指挥作战。

刘诚光自调冀东以来,先后亲自参加指挥多次战斗,较为著名的就是开展东部游击战和玉田渠梁河、迁西杨店子、丰润黄家屯、遵化旧寨等战斗,率领部队先后歼灭日伪军数千人,在发展根据地、与敌人斗智斗勇的战斗中发挥了文武全才的领导艺术。

一、发展丰滦迁地区,巩固、开辟游击根据地。1940年初,刘诚光兼任十二团政委,按照冀东区党分委扩大会议所定的任务和分工,他率部在丰(润)滦(县)迁(安)地区,巩固和发展游击根据地。这期间,他和周文彬、丁振军、陈群等密切配合,肃清土匪,做了大量的工作。经过半年多的顽强斗争,不仅巩固了以腰带山为中心的游击根据地,发动和宣传群众、收拢部队,重新组建了第五总队,而且在北宁线、唐山、丰润县之间以及北宁路南地区,开辟出许多块隐藏游击区。

二、冀东地区的破袭战。1940年8月,冀东军民配合百团大战,展开了大规模的破袭战。冀东两个主力团分东西两路向北宁铁路和伪军据点出击。刘诚光和陈群指挥十二团包围了开滦煤矿的赵各庄矿、唐家庄矿以及北宁线上的古冶车站。接着,又在丰唐公路上伏击日伪军500余名,并连续攻克唐山市近郊之曹家口、张官屯等据点,曾一度袭入唐山市内,给日伪军以很大威胁。

三、玉田渠梁河、丰润郭家屯伏击战。1941年5月1日,刘诚光率十二团二营,参加了冀东军分区在玉田县渠梁河部署的伏击战。他们和十三团一、二营紧密配合,取得了全胜。击毙日军南木铁雄大佐以下日伪军150余名,伤200余名。同日,刘诚光指挥十二团二营在丰润县郭官屯伏击由新军屯出扰之日伪军,歼其一部。这也是冀东抗战史上著名的丰、玉、遵、蓟四县大战“红五月”的战斗。这两次伏击战后,使得唐山日伪军大为震惊,立即宣布戒严。

四、智取拔除黄家屯日伪军据点。黄家屯据点地处唐山到遵化的公路上,是敌人控制八路军行动的“眼睛”。为了拔掉这个据点,刘诚光先派人到据点了解敌人布置、人数和武器等情况,根据敌情决定智取。1941年10月18日深夜,他率领两个连队到黄家屯日伪军据点,刘诚光化装成日本军官,两个连队战士分别化装成日伪军紧随其后,顺利进入了据点内,闯入伪军宿舍,大喊“缴枪不杀”,伪军们惊醒后,都乖乖地举手投降,有几个小头目企图反抗,被当场击毙。这次战斗,只打了3枪,仅10分钟便结束了。事后,当地群众传说八路军都是“神兵天将、神机妙算”。

到了1942年1月,刘诚光和曾克林率领十二团,参加的打伪“治安军”的作战行动取得了重大胜利。在丰润县马庄户、牵马岭一线,击溃伪“治安军”第八团;接着又在遵化旧寨全歼伪“治安军”第五团第二营;1月20日,攻占杨店子据点,杀伤伪军300余名。在上述战斗中,刘诚光都亲临前线指挥战斗。

甲山喋血魂系冀东

1942年是冀东抗战极为艰苦的一年。1942年3月,日本侵略者在华北推行所谓第四次治安强化运动。日军第二十七师团,配以“治安军”17个团,独立第十五混成旅团,关东军第九独立守备大队和伪满洲第二十五混成旅等10个团,总兵力5万多人,在北起长城、南至北宁路、东自滦河西达潮白河地区,对冀东抗日游击根据地大举围攻、疯狂扫荡,实行惨无人道的“三光政策”。为避敌精锐,保存实力,冀东主力部队转移到外线作战。

4月1日,刘诚光率领十二团二营四连与独立营特务连护送一批政治干部去平西受训,途经迁西县松山峪时,发现崖口、吕各庄一带有敌情,他指示队伍绕道转移到遵化县境内,分别在范庄、郭家沟、李家沟宿营。

4月3日凌晨3时,侦察员报告:在霍庄和范庄庄头发现敌情。于是队伍准备出发,不料敌人已占据了范庄的东西山头,卡住了红石岭。刘诚光当机立断,命令队伍抢占高地,迅速冲上甲山。

甲山位于遵化市铁厂镇刘庄西侧,它是一座雄峙险峻的孤山,主峰海拔408米,东西长七八里。清晨太阳初起时,刘诚光带领四连和特务连分别占领了甲山的东西山头,准备应敌。

7时左右,敌人从西、北、东三面包围上来,总兵力千余人,而四连和特务连共有300人。敌众我寡,实力相差悬殊。面对强敌,刘诚光临危不惧,他意识到,一场恶战即将来临。他鼓励大家:“我们决不能向敌人低头!我们要把生死置之度外,与敌人血战到底!”

8点多钟,由于甲山是座孤山,更利于敌人集中火力,占领莫家屯东南龙王庙的敌人架起6门火炮和1挺重机枪向甲山阵地猛烈射击。炮弹在空中呼啸,机枪打得乱石飞溅。战士们按照刘诚光“不见敌人不开枪,敌人不打我再打”的指示,沉着应战,故意让敌人消耗军火。为引开敌人,刘诚光还特意拉出自己心爱的战马,流放山头,吸引敌人视线。由于敌人向山头猛轰乱炸,他的战马受伤倒地。由于敌我力量悬殊,仅30多名干部战士从西山坡突围出去,西面突围的二排未能完全冲破包围,返回山上时,四连连长负重伤,战士也牺牲多人。这时,东面的敌人乘机向山上爬,遭到机枪射手阻击,死伤30多人。从凌晨到黄昏,刘诚光率领部队先后击退敌人的三次大规模冲锋。

下午3点多,敌人无数次冲锋均未得逞,枪声开始稀疏下来。这时,刘诚光令指挥员们重新部署了兵力,注意观察敌人动向,等待黄昏突围。但不到半小时,敌人从遵化、唐山等地运来军火和援兵,重新发起凶猛进攻。这时阵地上只剩下几十人。敌人又从山下爬了上来,刘诚光对大家说:“我掩护,你们继续往山下冲,冲出后要重整队伍,坚持斗争到底!”但大家宁可牺牲也不离开他。这时,敌人相继爬上了山头,越聚越多,愈来愈近,刘诚光大喊一声“打!”成堆的敌人滚下山坡。战士们把子弹全部射出之后,闯入敌群,用刺刀、枪托、石头等与之展开搏斗,有的和敌人扭成一团,滚下几丈高的悬崖,壮烈牺牲。面对疯狂的敌人,他们砸碎枪支、烧掉文件,当敌人逼近时,他们宁死也不投降,举着仅有的拉了弦的手榴弹猛冲入敌群之中。

傍晚敌人撤走后,当地群众把刘诚光等258名烈士,安葬在甲山北坡下。刘诚光牺牲时年仅27岁,他在11年的革命生涯中,对党忠心耿耿,为了中国人民的解放事业,南征北战、出生入死、无私奉献,为抗战夺取胜利流尽最后一滴血。

刘诚光发表在冀东区党分委机关刊物《坚持》1942年第2期的《反思想意识斗争》

甲山烈士墓与纪念碑

青山埋忠骨,热血照千秋!

刘诚光的英雄事迹在人民网、中国共产党党史频道、中国军网、河北省共产党员网等新媒体广为传颂。1978年8月,遵化县在甲山北坡山腰烈士墓地高筑台基修建了甲山烈士纪念碑(1982年9月,被列入了遵化县重点文物保护单位)。258名革命烈士埋葬在甲山烈士墓地,守护着他们洒下青春热血的土地。1989年,这里被列为遵化县爱国主义教育基地。2005年,遵化市铁厂镇人民政府筹资对基地进行扩建,2010年,又被唐山市命名为爱国主义教育基地。现基地内还建有烈士纪念馆,馆内陈列甲山战斗图片、录像片、英雄简介,这些都在述说着刘诚光等烈士的英雄事迹。

(本文作者为唐山市委党校党史党建教研室主任、教授)