一般情况下,一个区域的工业发展可以带动当地商业和文化产业的发展。

在清光绪年间(1875年—1908年),唐山的工矿业开始崛起,由于大量人员在此地汇集,带动了该地对各种商品的大量需求,并且在矿区周边逐渐形成了各种市场。这种局面的出现,也为民间说唱艺术提供了生存发展环境。

老唐山早期的艺人演出是没有固定室内场所的,只能撂地打场,卖艺乞食。这种说唱表演场地又称为“明地”。

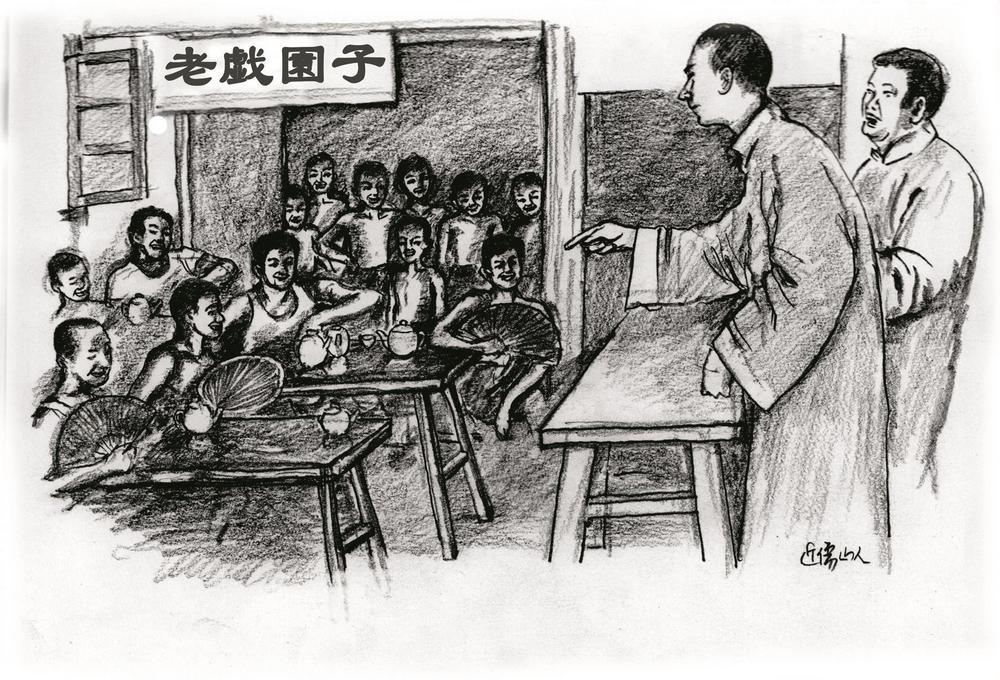

后来当地一些富人见有利可图,便将“明地”以布或草席围了起来,场内设置长条板凳和书桌,供观众和说书艺人使用。人们把这种表演场地俗称为“书场”,又称:“戏园子”。

经过一段时期的发展,演出场所逐渐进步,后来人们把 “戏园子”称为“剧场”,它也是从“书场”发展而来的一种室内正式演出场所。

据史料记载,唐山第一家室内文艺演出场所人称“老戏园子”,这是民间约定俗成的叫法,通过这个名称就知道这个戏园子有一定的历史。据有关资料记载,大约在清光绪八年(1882年),唐山“老戏园子”正式开业,其地址位于老唐山火车站北侧的老戏园子街,老戏园子街则是因最早这里建有“老戏园子”而得名。

该街朝向并不是正南正北,偏南北走向,它东望铁路,西靠粮市街,南连兴隆街,北接东局子大街,可以说位置正地处在老唐山早期闹市区的核心地带。

“老戏园子”初期为“明地”,富户王永富将“明地”改造成简易“书场”。这个“书场”只是以草席围墙,内设长条凳和演出桌,但生意十分红火,收入颇丰。后期王永富再次筹资,又将“书场”改造成能在室内演出的“戏园子”。该戏园子建筑比较简陋,砖木结构,以毛石砌筑基础,四壁砌有青砖墙,砖墙周边设有木门窗,平屋顶木制梁架,三合土盖顶。室内设有一丈余见方的小舞台,有长条木凳的观众席座,大厅内可容纳观众200多人。

此处主要以演出蹦蹦戏(评剧的前身)为主,也兼演河北梆子、曲艺、杂技等。观众可以边看戏边喝茶,茶水论壶收费,茶以低挡花茶为主。

老戏园子建成后,广招著名戏班前来演出大戏(戏曲),日夜不停,非常火爆。

过去有人曾经采访过我市碑子院村95岁的老人张凤柱先生,他讲:“我年轻时在老戏园子看过戏,当时演的是河北梆子,剧目记不清了,时间大约在1914年。”老人家还说:“老戏园子的园主叫王永富。”在《唐山戏曲资料汇编》一书也记载了老戏园子园东为:“王永富开设。”

在光绪三十三年(1907年),随着老唐山火车站南迁至1公里外的新址,老唐山闹市区也东迁至小山区域,老戏园子街不再繁华。到了1909年王永富又筹建了“永盛茶园”,当时是唐山较大的演艺场所(新华电影院前身)。该茶园在小山落成后,王永富将该茶园交由其子王凤亭经营,并聘请冯文阁为经理。

“老戏园子”这个唐山最早剧场,现只留下老戏园子街这个街名了,但它也留在了老唐山人的记忆中。

(周同年/文 赵以松/图)