精神之光照亮奋进之路

记者 韩冬

跨越三个世纪、至今已有147年发展历史的开滦,何以长盛不衰,并壮大成为以“三柱一新”为产业格局的综合性大型能源集团?采访中,一个又一个开滦人的故事里就藏着答案。

初见孟凡时,他正驻足劳模路“宪志路”的路牌下,指尖摩挲着“宪志”二字——那是他爷爷的名字,一位奋斗半生的老矿工。“爷爷总说‘干活要实在,遇事别怕难’。”这一信条,孟凡始终铭记在心。沿着“宪志路”走向矿区,机器轰鸣中,孟凡的身影与祖辈重叠。爷爷靠经验“硬扛”,曾抢修设备十余小时;父亲把“踏实”二字刻进调试工作中,一辈子兢兢业业、一丝不苟,不放过细微误差;“矿三代”孟凡则在传承中创新,通过中控数据界面实时监控水泵,精准预判故障,让检修工作搭上数字化“快车”。

退休矿工张文市的讲述,则让记者看到奋斗精神的延续。18岁下井时,80厘米高的掘进巷道,他只能爬着进出;1985年,初中文化的他主动钻研奥地利掘进机,研究出快速割煤法让进尺效率翻倍;1989年“大干红5月”,他打破半岩煤月进尺全国纪录。“矿工脸黑手粗是勋章,心红血热是动力”,张文市黝黑的脸上,自豪与坚定交织。技术在变,“特别能战斗”精神的内核不变,这束光始终指引着开滦人扎根岗位、建功立业的步伐。

这束光在刘少辉、邓晶等新时代开滦人身上同样耀眼。刘少辉面对矿井提升系统升级挑战,一边让徒弟打牢传统检修基础,一边鼓励他们学习智能技术,推动“老经验”嫁接“新技术”。他带领团队完成矿井电控自动化设备改造,实现了矿井的“双机拖动”自动化提升,效率提高34%,创效3400多万元;他研发的“三分钟使命必达”项目,靠实时监测与快速响应,规避停风故障,为安全加上“双保险”。

刚从厂区高塔下来结束巡检工作的邓晶,额头上渗着汗珠。她18年扎根甲醇一线生产,产假中途返岗,带冻伤坚守,诠释了“特别能担当”;牵头25项技改革新、获5项专利,培养2名“全国技术能手”,彰显了“特别能创造”。“特别能战斗”于她,已成扛责攻坚的不竭动力。他们不再“单打独斗”,而是以协同创新让精神之光照亮产业升级之路。

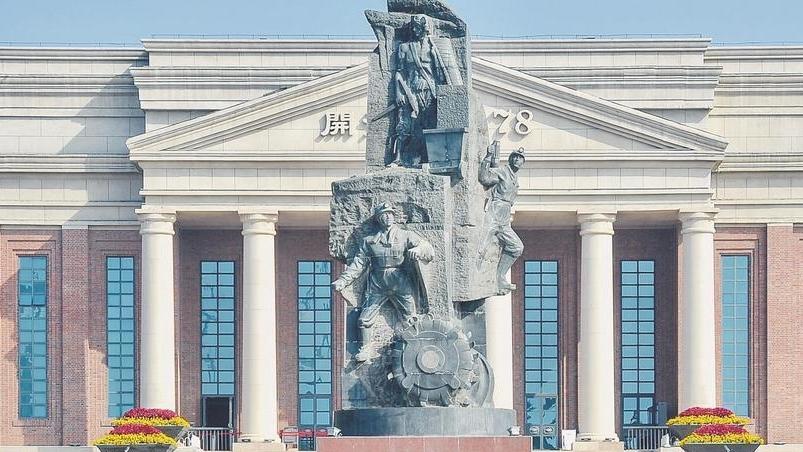

走进开滦博物馆,精神传承更鲜活。中学生们或听讲解员讲述老矿工的故事,或戴迷你矿工帽体验“井下采矿”的艰辛,在孩子们专注的眼神中,孕育着精神的新生。“要让孩子们知道,幸福生活是老一辈用血汗换来的。”馆长王立新说,博物馆年接待超百万人次,只为让“特别能战斗”精神代代相传。

离开时,秋日的夕阳为“宪志路”镀上一片金晖。从老矿工的“硬扛”,到孟凡的“数字检修”,再到邓晶、刘少辉的“创新攻坚”,“特别能战斗”精神薪火相传,更被注入新时代内涵。这骨子里的“不服输”,是企业栉风沐雨的硬核脊梁,更引领着高质量发展的奋进之路。