万吨煤流无尘卸 智能堆场无人忙

——国投曹妃甸港智慧绿色转型一线见闻

记者 景立华 通讯员 鲁心乔

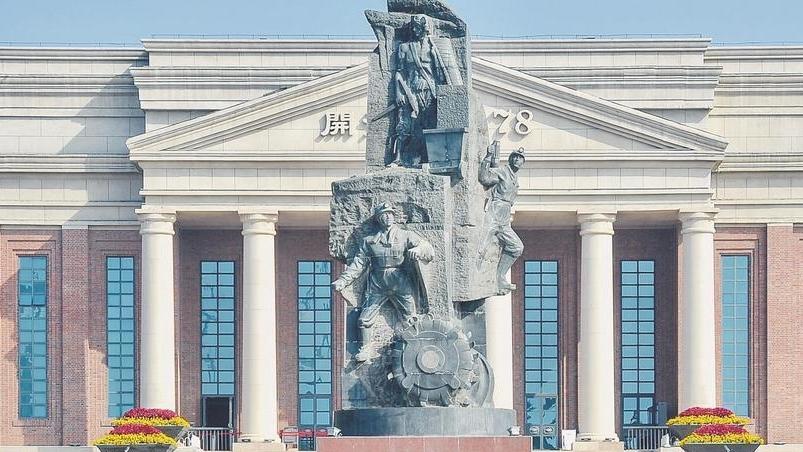

“呜——”一声长笛划破长空,一列满载“乌金”的万吨重载列车缓缓驶入翻车机房。在国投曹妃甸港的中央控制室,巨大的电子屏实时追踪着这列钢铁巨龙的动向。与此同时,码头前沿的装船机正精准地将煤炭装入巨轮,整个过程不见漫天煤灰,唯有机械臂的精准运转与数据的飞速流转。作为环渤海地区重要的能源运输枢纽和“北煤南运”的主力港口,国投曹妃甸港正以科技创新为笔,在渤海湾畔的这片热土上,绘就着智慧与绿色交融的港口新图景。

智慧港口建设:

用科技重塑作业流程

走进国投曹妃甸港的中央控制室,巨大的电子屏上实时显示着全港的作业动态——从煤炭卸车、堆存到装船的全流程一目了然。这背后,是港口历时多年构建的智能监管、智能服务、智能生产三大体系。 在智能监管领域,港口已建成集电子地图、三维可视化、高精度人员定位等功能于一体的生产应急管理系统。通过1600多个高清数字镜头搭建的可视化平台,配合AI视频监控和VR安全模拟功能,一旦发现异常可自动触发联动响应,应急响应时间较传统人工监管大幅缩短。同时,通过人员资质与工单形成准入的智能关联,以及车辆自动识别的卡口管理,实现了对港口安全风险的精准管控。

设备管理迈入智联时代。智慧资产管理系统将设备点巡检、维护保养从纸质记录全面转为电子流程,可实时监测关键设备的异常状态。基于皮带机巡检机器人积累的运行数据,为设备预维修提供了科学依据,显著提升了维护效率,降低了设备故障率。

生产运营的数字化转型同样成效显著。以生产管理系统(MES)为核心,国投曹妃甸港实现了内部生产全流程的数字化管控;对外推出的综合管理平台,让客户可以在线办理从作业委托到物权变更的全流程业务。客户不仅足不出户即可完成所有手续,还能实时查看货物作业视频,不单大幅降低了客户的运营成本,也提升了港口的服务效率。

值得一提的是,港口的智能生产走在了行业前列。自2013年起,国投曹妃甸港便开始探索堆取料机无人化技术,目前39台港机已全部实现集控操作,26台堆取料机、5台翻车机实现自动化运行。操作人员从传统的粉尘噪声环境转移到了舒适的集控室,配煤精度因自动化控制显著提高,流程空运转时间大幅减少。

绿色港口建设:

践行“双碳”战略

翻车机房,实现了高效与环保并行。作为港口煤炭接卸的“咽喉”,国投曹妃甸港的翻车机房规模位居世界前列。记者在现场看到,一列满载内蒙古煤炭的万吨重载列车正缓缓驶入作业线。这趟列车共105节车皮,每节装载80吨煤炭,加上车皮自重,总重过万吨。该机房设有4条作业线路,每条线路可同时翻卸4节车皮,2分44秒即可完成320吨煤炭的翻卸作业,若4条线路同步运行,单次处理能力高达1280吨。

面对煤炭翻卸可能产生的粉尘污染,港口采用了微米级微雾除尘系统。在翻车作业启动的同时,密布的喷雾装置瞬间喷出超细水雾,将扬起的煤灰牢牢压制在源头。记者注意到,两名设备巡检工人在距离翻卸点仅数米的廊桥上从容检查设备,其工装和周围地面均未见明显煤灰。“过去‘吃煤灰’是常态,现在环保设备跟上了,工作环境干净多了。”一位工人笑着说。

无人堆场,实现了智能与绿色融合。沿着煤炭流转路径,记者来到港口的棚顶堆场。这个可存放40万吨煤炭的巨型“罩棚”,跨度达103米,总长1059米,网架弧顶高40米。“给露天煤炭穿上‘金钟罩’,不仅能防风防雨,更能将周边5公里内的粉尘影响降低80%以上。”现场工作人员指着棚顶的防风抑尘网解释道。与传统散货码头不同,这里的堆场作业几乎不见人影。走进翻堆集控室,记者看到,通过自动化系统,翻车机将大秦、蒙冀两条铁路干线的煤炭翻卸后,由皮带机和堆料机精准转运至堆场;在取装集控室,取料机和装船机则根据指令将煤炭装载上船,全程无需司机现场操作,仅需监控设备运行状态。在作业环节的环保创新同样亮眼。以码头装船作业为例,为缩减船舶在港停留时间、节约运营成本并减少碳排放,今年初至8月,港口开展了突破船舶移舱效率“5分钟/次”的攻关行动。公司技能比武冠军刘利志主动请缨担任攻关组长,张宏伟、王晓亮等技术骨干组成的团队创新推出“边俯仰边超车”操作方法,使货物装船移舱用时降至4.98分钟。仅此一项,便可累计减少150个小时的船舶在港停留时间,节约运营电费50万元,同时大幅降低了碳排放。

绿电运行,完善清洁能源体系。今年上半年,港口绿电使用率已达65%,全年将冲刺80%的目标;9600kVA容量的岸电系统为靠港船舶提供清洁电能,有效减少了船舶停靠期间的碳排放。为提高岸电利用率,港口已制定升级方案:首批将对1、2号泊位进行高压岸电设备及电缆改造,同时为其他泊位增设低压岸电设施,全面提升船舶接电的便捷性。此外,分布式光伏发电项目即将启动,码头建筑物顶部将优先铺设光伏板,并探索风光互补模式,逐步完善“岸电+光伏”的清洁能源供给体系。

人才驱动:

筑牢创新发展根基

国投曹妃甸港的快速发展,离不开一支高素质的人才队伍。商务调度部值班主任曲召军便是其中的典型代表。他带领班组参与了13项国家专利的研发,总结出“1231”安全管理模式,将复杂的安全要求转化为日常可执行、可考核的标准动作。这套方法不仅让他带领的班组先后荣获河北省及中安协安全管理类相关荣誉,更培育出15名技术人才,其中6人已走上管理岗位。

港口始终坚持“人才强港”战略,通过搭建技能比武、技术攻关、专利研发等平台,为员工提供成长成才的机会。同时,通过正向激励机制,鼓励员工主动发现问题、解决问题,形成了人人参与创新、人人推动发展的良好氛围。

从智慧赋能提升效率,到绿色发展践行责任,再到人才驱动筑牢根基,国投曹妃甸港正以坚定的步伐,在渤海湾畔书写着港口高质量发展的新篇章,为能源运输和 “双碳” 目标实现贡献着港口力量。