唐山市高新区许鄄子村历史悠久,文化发达,文人雅士代有才人,硕儒俊杰不胜枚举。其居民多为移民后裔,村庄和人文历史可追溯到明永乐年间。

明洪武四年至明永乐十四年,因元末明初鲁地胶东一带未受战乱波及,人口较为稠密,具备了集中移民的基本要素,故移民迁出频繁。当时的移民成分多为元汉军、明军、贫民无恒产者、卫所军人的家属(即军籍移民)、山西再迁民户等。

明廷从山东往河北移民多从枣林庄出发。枣林庄即当今山东兖州市城北七里之遥的安邱府村。清人考证,曾在村头发现“枣林庄”石碑,此碑勒石镌刻年代为明代。据其碑文记载,该村原名枣林庄,明鲁王裔孙安邱王分封于此,始称安邱王府庄。枣林庄位于兖州东部丘陵山区,地处兖州府城郊,正当济南各州县南下的交通要道。

公元1404年(明永乐二年),鲁地兖州许家坝浒村的许彦良肩挑重担,长途跋涉,带着家小迁徙到燕地小谭庄(一说小檀庄,即今许鄄子)地界。小谭庄仅有一户闫姓土著居民,许彦良迁来后与闫姓相处一隅,垦荒躬耕,繁衍生息。后许彦良的表弟高泽也附迁到小谭庄。

小谭庄所在地古时属燕地,宋末被辽吞并,至明初尚为辽属之辖区。相传,燕王朱棣协助父亲朱元璋与元军作战时,曾驻扎在小谭庄一带,遭元军重重包围,给养难继。当时的小谭庄遍地鹅卵石,寸草不生,遑论稼穑,故赤地千里,人迹罕见。危急间天公作美,连下七天七夜的黄土,在鹅卵石上覆盖了厚厚的一层。有了土,就可以长草,就可以种庄稼,明军终于脱离了险境。传说虽然夸张失实,但“燕王扫北”时,朱棣确实曾从这里率大军经过,杀败建文帝朱允炆的军队。

定居小谭庄后的高家人口兴旺。当时习俗是村庄大多数以大宗姓氏命名,小谭庄遂改名叫“高家圈子”。而许彦良单传六世,人丁不旺,许家后人很是着急。此时有外地人来此言说,阉割一头雄性牤牛就可以人丁兴旺。许家人依言而行。说来也巧,从此后,许家连年添丁增口,连生三子许炳臣、许炳忠、许炳义,此三门后人更旺,许姓迅速旺发起来,渐成姓氏大宗。为此,“高家圈子”又被改名为“八槐街”,再改称“许家圈”,亦称“许家圈子”。那块阉割牤牛之地获称“牤牛地”,成为许氏坟地。

许家圈显著地面标志为“碑楼子”和明槐。

碑楼子在许鄄子村南小河沿上坡的许氏坟地,即“牤牛地”,因立有许鄄子许氏始迁祖许彦良的三通功德碑而名之。

“碑楼子”的来历颇有传奇色彩——许氏生性剽悍,桀骜不驯,强悍一方。为制约住许氏家族,有人暗地里请来南蛮子编了一个谎话,说许家坟地是牤牛地,风水不好妨人败家,将来会有大祸,以此欺骗许姓族人在“牛头”上建一座碑楼压住。据说,碑楼子建成后,许姓族人果真日渐老实了。

明槐是移民的先祖许彦良移民至此的公元1404年在村中种植的国槐,树龄至今已619岁,树干木心部分已经糟朽,形成可容大人钻过的空洞,仅余树皮和少许木质支撑树冠,但该树根深叶茂,枝干遒劲,蓊郁荫蔽,至今犹存。

明、清至民国年间,陆续有李、赵、王、徐、张等姓迁来,人口逐年增多。因许姓人口众多,分支中就有人往丰润的窦各庄和滦州的龙王庙迁徙。其中,许氏二门迁到龙王庙村定居。

许家圈和宋家新庄(今宋学新庄)、马家屯、龙王庙自清中期至民国初年均为遵化直属州“飞地”的村庄之一。

白云苍狗,沧海桑田。随着年代的久远,文人雅士觉得“许家圈”“许家圈子”名称太俗,就用谐音,将村名改写做“许鄄子”,沿称至今。

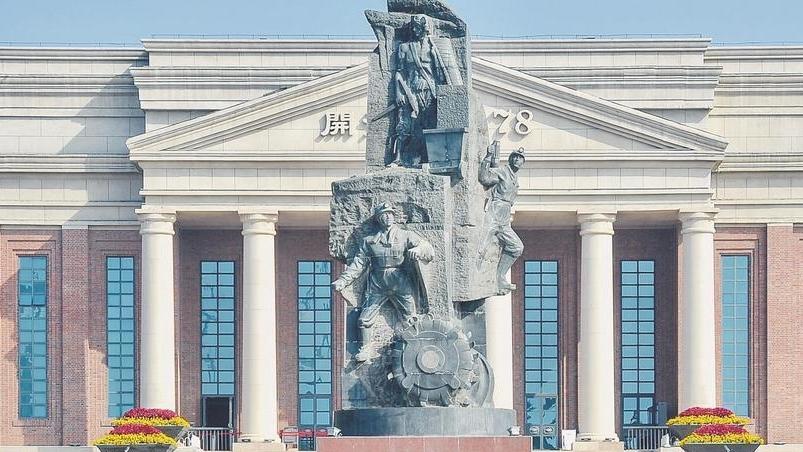

许鄄子明朝时隶属于直隶永平府蓟州,清朝时隶属于直隶遵化州。民国初期,直隶遵化州复改为遵化县,许鄄子随之先后隶属于直隶省之渤海道和津海道。1928年直隶省改称河北省,许鄄子随遵化县又隶属于河北省。日伪时期,许鄄子归属于伪冀东防共自治政府的蓟密区管辖。新中国成立后,许鄄子先后归滦县八区、唐山市八区管辖,后归属于唐山市开平区常各庄乡。1958年人民公社化运动中划归开平区付家屯公社。改革开放后,付家屯公社先后改称为开平区付家屯乡、路北区付家屯乡,许鄄子仍归其所辖。1992年4月许鄄子被划归于唐山市高新技术产业开发区。随着城中村平房改造的推进,该村已经平改楼,村民们喜迁新居,入住宽敞明亮的高楼大厦,有600余年历史的许鄄子迎来了属于她的新春。

(许永安)